Wundversorgung – ein Überblick

Die Wundversorgung bezeichnet alle Maßnahmen, die eine schnelle Wundheilung und eine Vermeidung einer Wundinfektion bewirken sollen. Dazu gehört das Reinigen, Desinfizieren und Verschließen von offenen Hautverletzungen sowie deren Pflege.

Die richtige Versorgung der Wunde wird je nach Art der Verletzung gewählt. Die Wundbehandlung – häufig auch Wundtherapie genannt – beschreibt darüber hinaus das professionelle Wundmanagement, in das häufig mehrere medizinische Berufsgruppen involviert sind. Sie ist erst mit der vollständigen Ausheilung der Wunde abgeschlossen. Expertenstandards in der Wundversorgung beschreiben, worauf das Fachpersonal beim Umgang mit offenen Verletzungen achten sollte.

Wunde: Definition

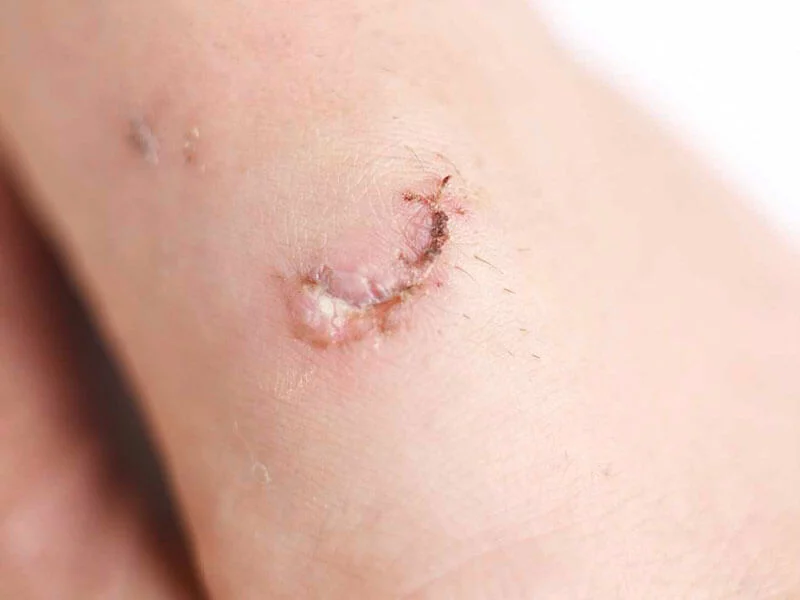

Eine Wunde entsteht, wenn Haut, Schleimhäute oder Organe bzw. deren Gewebe zerstört oder getrennt werden.

Entsprechend definiert die Initiative Chronische Wunden (ICW) e.V. eine Wunde als “Barriereverlust zwischen dem Körper und der Umgebung durch Zerstörung von Gewebe”.1 Dabei können ganz unterschiedliche Ursachen – etwa mechanischer, traumatischer oder iatrogener Natur – dem Entstehen einer Wunde zugrunde liegen.

Mit Blick auf die Klassifikation unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten von Wunden

Akute Wunde: Sie entstehen aufgrund einer Verletzung von außen, heilen in der Regel unkompliziert und schnell ab.

Chronische Wunde: Die ICW definiert eine Wunde als chronisch, wenn sie nach acht Wochen nicht abgeheilt ist.1 Ursache hierfür sind häufig Grunderkrankungen oder Begleiterscheinungen, die die Wundheilung entscheidend stören.

Akute & chronische Wunden - der DRACO® Videoblog

Bei Start des Videos werden Informationen an YouTube/Google übermittelt. Mehr hierzu unter: Google Datenschutzerklärung.

Zu den akuten Wunden zählen:

Zu den chronischen Wunden zählen:

Das Wundkompendium gibt einen umfassenden Überblick über das Thema Wunden.

Primäre Wundversorgung

Erfolgt der Wundverschluss in einem Zeitraum von sechs bis acht Stunden nach dem Verletzungsvorfall, handelt es sich um eine primäre Wundversorgung.

Für eine zielgerichtete Wundversorgung ist es wichtig, das betreffende Hautareal genau zu untersuchen. Folgende wesentliche Punkte geben Aufschluss über den Zustand einer Wunde:

- Wundexsudat: Lymphe, Blut, Proteine, Zellen und Zellreste können in der Flüssigkeit, die aus der Wunde austritt, enthalten sein. Bei einer verzögerten Wundversorgung können zudem Keime im Wundexsudat nachgewiesen werden.

- Wundgrund: Dieser Bereich der Wunde, der vom Wundrand umgeben ist, kann aufgrund seiner Farbbeschaffenheit Aufschluss über den Heilungsverlauf geben.

- Wundrand: Die Grenze zwischen Wunde und intaktem Deckgewebe wird als Wundrand definiert.

- Wundumgebung: Die unmittelbare Umgebung des Wundrandes wird als Wundumgebung bezeichnet. Sie liefert bei der Wundversorgung wichtige Hinweise auf den Haut- und Wundstatus.

Sowohl bei oberflächlichen als auch bei tiefen Verletzungen muss die Wunde zunächst gereinigt werden. Denn nur, wenn Fremdkörper und Keime aus der Wunde entfernt werden, kann diese komplikationslos abheilen. Grobe Verschmutzungen können mit steriler Kochsalz- oder Ringerlösung entfernt werden. Im Anschluss eignen sich – je nach Indikation – milde Antiseptika, um die Wunde zu reinigen. Danach wird die Wunde, falls nötig, z.B. mit einer Wundnaht verschlossen und dann mit einer geeigneten Wundauflage abgedeckt.

Primäre Wundversorgung bei oberflächlichen Wunden

Oberflächliche Wunden wie Schürfwunden können in der Regel zu Hause versorgt werden. Wunden, die zwar oberflächlich erscheinen, aber stark bluten oder „auseinanderklaffen“, sollten beim Haus- oder Kinderarzt vorgestellt werden. Dort wird die Wunde im ersten Schritt genau beurteilt. Dazu gehört, die Durchblutungssituation und die Verletzungstiefe zu bestimmen. Danach beginnt die Wundreinigung. Die Wundränder werden im Anschluss an die Wundreinigung sauber zusammengeführt, womit sich auch die Narbenbildung deutlich reduzieren lässt. Hierfür werden Klammerpflaster oder Gewebekleber eingesetzt.

Tipps für den Patienten: Was gehört zur Wundversorgung in die Hausapotheke?

- starke oder schlecht zu stillende Blutung

- stark verschmutzte Wunde, die sich nicht mithilfe von Antiseptika reinigen lässt

- Bisse, Brandverletzungen oder Platzwunden

- starke Schmerzen in der Wundumgebung

Video: Alltagswunden selbst versorgen

Bei Start des Videos werden Informationen an YouTube/Google übermittelt. Mehr hierzu unter: Google Datenschutzerklärung.

Primäre Wundversorgung bei tiefen Wunden

Auch bei tiefen und komplexen Wunden erfolgt zunächst eine Wundbeurteilung und eine Reinigung der betreffenden Hautareale. Bei groben Verschmutzungen kann es sinnvoll sein, die Fremdkörper mit einer Pinzette zu entfernen. Im Anschluss daran werden Nahtmaterial oder ein Heftklammergerät genutzt, um die Wunde zu schließen. Zuvor kann der Behandelnde dem Patienten eine Spritze mit einem örtlichen Betäubungsmittel in Nähe der Wunde verabreichen, um einen schmerzfreien Eingriff zu ermöglichen. Je nachdem, wie sich die Wunde darstellt, kann auch spezieller Gewebekleber die Verletzung verschließen. Bei tiefen Wunden, die stark bluten, kann der Mediziner auch eine Drainage legen. Mithilfe des dünnen Plastikschlauchs und Erzeugung von Unterdruck kann Wundexsudat aus der Wunde entfernt werden. Nach einigen Tagen kann die Drainage wieder entfernt werden.

Sollen stark blutende Verletzungen abgebunden werden?

Siehe auch:

Wund- und Stützverband, Druckverband anlegenVideo: Die 5 häufigsten Fehler in der Wundversorgung

Bei Start des Videos werden Informationen an YouTube/Google übermittelt. Mehr hierzu unter: Google Datenschutzerklärung.

Sekundäre Wundversorgung

Eine infizierte Wunde oder eine Verletzung, die seit einigen Wochen oder Monaten besteht, kann nicht mit Maßnahmen der primären Wundbehandlung versorgt werden.

Das liegt daran, dass sich in der Wunde bereits Krankheitserreger befinden. Bei einem Wundverschluss könnten sich die Keime unter der Hautoberfläche stark vermehren und dadurch eine schwere Infektion auslösen. Aus diesem Grund wird die Wunde bei der sekundären Wundversorgung zunächst offen behandelt und regelmäßig fachgerecht gesäubert. Für die Wundreinigung kommen hier antiseptische Wundspülungen zum Einsatz. Häufig ist auch ein Debridement erforderlich, bei dem Gewebe sowohl vom Wundrand als auch aus der Tiefe entfernt wird, um den Heilungsprozess zu stimulieren. Der Wundverschluss wird durchgeführt, wenn nachweislich keine Infektion mehr vorliegt und das neu gebildete Körpergewebe einen gesunden Eindruck vermittelt.

Chronische Wunden, die eine sekundäre Wundversorgung benötigen, entstehen zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten (Dekubitus) ebenso wie bei Menschen mit einem diabetischen Fußsyndrom.

Traditionell vs. modern: Die idealfeuchte Wundversorgung

Früher galt die traditionelle oder auch “trockene” Versorgung einer Wunde als Methode der Wahl.

Mittlerweile hat man jedoch herausgefunden, dass ein feucht-warmes Klima für die Wundheilung besser geeignet ist. Mithilfe der idealfeuchten Wundversorgung wird ein Wundheilungsmilieu geschaffen, in dem Gase und Wasserdampf optimal zirkulieren können. Zudem wird die Wunde vor dem Austrocknen bewahrt. Die Entstehung von Wundschorf wird vermieden, neugebildete Gewebezellen können sich im idealfeuchten Wundmillieu besser verteilen und wachsen. Die Wunde wird vor eindringenden Keimen geschützt, die den Wundheilungsprozess empfindlich stören können. In der Exsudationsphase ausgespülte Zelltrümmer, Keime und Wundsekret werden in modernen Wundauflagen zuverlässig gebunden.

Die moderne oder idealfeuchte Wundversorgung kommt insbesondere bei infizierten oder schlecht heilenden (chronischen) Wunden sowie bei Verbrennungen zum Einsatz.

Moderne WundversorgungProdukte zur Wundversorgung nach idealfeuchtem Standard

Die moderne Wundversorgung richtet sich nach den unterschiedlichen Wundstadien und den jeweiligen Bedürfnissen. So sorgen die speziellen Wundauflagen dafür, dass das Wundgebiet feucht gehalten wird. Hier können Produkte der modernen Wundversorgung und Produkte der klassischen Wundversorgung eingesehen werden.

Traditionell wird die Wundheilung in drei Phasen eingeteilt:

- Exsudationsphase (Tag 1-4): Blutstillung und Reinigung

- Granulationsphase (Tag 2-14): Aufbau von Granulationsgewebe

- Epithelisierungsphase (Tag 3-21): Ausreifung, Narbenbildung und Epithelisierung

Die zeitliche Einordnung bezieht sich auf akute Wunden. Bei chronischen Wunden können die Zeiträume einer Phase stark abweichen und variieren je nach Patientin/Patient, Wundursache und Wundzustand. Eine phasengerechte Wundversorgung berücksichtigt diese unterschiedlichen Heilungsphasen, indem spezielle Materialien, angepasst an jede Wundheilungsphase, eingesetzt werden.

Risiken bei der Wundversorgung

Generell gilt, dass eine fachgerechte Wundversorgung das Risiko für Wundheilungsstörungen und Infektionen entscheidend verringert.

Dennoch können Wundinfektionen auftreten. Dann zeigt das betroffene Hautareal mind. eins der 5 Entzündungszeichen und ist z.B. gerötet, schmerzhaft und/oder geschwollen. Auch eine Eitersekretion ist ein Anzeichen für eine Infektion.

Bei der Wundheilung produziert der Körper neues Gewebe. Dadurch kann es in manchen Fällen zu wulstigen Narben kommen, die als unästhetisch und schmerzhaft empfunden werden. Hypertrophe Narben oder Narbenkeloide können durch eine Narbenkorrektur ausgebessert werden.

Ein weiteres Risiko besteht bei der Durchführung eines chirurgischen Débridements während der Wundversorgung, da Nerven, Blutgefäße oder angrenzendes Gewebe verletzt werden können. Hier muss allerdings der Nutzen des Eingriffs bzgl. Keimlastreduzierung und dadurch die Förderung der Wundheilung beachtet und mit dem Verletzungsrisiko abgewogen werden.

Wunde versorgt – und dann?

Bei ausgeprägten Wunden an Armen und Beinen sollte das Körperteil entsprechend ruhig gestellt werden.

Hochlagern kann helfen Schwellungen zu vermeiden. Wurde die Wunde genäht, müssen die Fäden meistens nach zehn bis zwölf Tagen wieder entfernt werden. Einzig bei Wunden im Gesicht kann das verarbeitete Nahtmaterial bereits nach vier bis sechs Tagen gezogen werden. Darüber hinaus gibt es auch Fäden, die selbst vom Körper abgebaut/resorbiert werden.

Auch nach der Wundversorgung bleibt Hygiene ein wichtiges Thema. Die versorgte Wunde sollte weder mit Schmutz noch mit Wasser in Berührung kommen, um eine komplikationslose Abheilung zu ermöglichen. Zum Duschen mit Wunden können Patienten ein wasserdichtes Pflaster verwenden. Sollte sich die Wunde gerötet, geschwollen, sehr schmerzhaft zeigen oder tritt Eiter aus, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Denn wahrscheinlich hat sich die Wunde entzündet und muss vielleicht wieder eröffnet und gereinigt werden.

Da die chronische Wundversorgung oft ein langwieriger Prozess ist, spielen auch Schmerzen und psychologische Faktoren eine wichtige Rolle. Sie können nicht nur die Lebensqualität der Patienten mindern, sondern auch ihre Adhärenz negativ beeinflussen. Umso wichtiger ist es mit den Betroffenen im Gespräch zu bleiben, sie zu begleiten und ihnen zuzuhören. Dazu kann auch gehören eine in Absprache mit dem Arzt auf den Patienten zugeschnittene, ganzheitliche Schmerztherapie zu konzipieren.

Eine starke Hautspannung oder eine Wundheilungsstörung kann dazu führen, dass sich die Hautnaht bereits vor dem Ziehen der Fäden öffnet (Deshiszenz). Dann können Pflasterstrips als erste Maßnahme sinnvoll sein, um die Hautspannung zu verringern. Es ist unbedingt notwendig, die Wunde keimfrei zu halten, um das Infektionsrisiko gering zu halten. In manchen Fällen kann auch eine Sekundärnaht helfen, um die Wunde erneut zu verschließen.

Expertenstandards in der Wundversorgung

Expertenstandards bei der Wundversorgung haben zum Ziel, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die Wundheilung zu unterstützen und die Rezidivbildung von Wunden gering zu halten bzw. zu vermeiden.

Expertenstandards sind vor allem im Hinblick auf chronische Wunden wichtig, wobei die pflegerische Kompetenz eine übergeordnete Rolle einnimmt. Demnach soll eine Pflegekraft folgende Fähigkeiten besitzen:

- Kommunikationsfähigkeit und gutes Zuhören im Patientengespräch

- Aktueller Wissensstand zur Behandlung von Einschränkungen, die mit Wunden in Verbindung stehen

- Kenntnisse zur Planung, Durchführung und Auswertung krankheitsbezogener Maßnahmen

- Aktuelles und tiefgreifendes Wissen zur Wundbehandlung, Vorbeugung und Hautschutz

- Beratungsfähigkeit

- Kompetenz, um den Heilungsverlauf von Wunden beurteilen zu können.

Von dem Expertenstandard Chronische Wunden (DNQP) können individuelle Verfahrensanweisungen für jede Einrichtung abgeleitet werden, um Patienten bei der Wundheilung zu unterstützen.

Übersicht:

Siehe auch:

Wundversorgung bei DemenzpatientenFortbildungen zur Wundversorgung

Insbesondere chronische Wunden stellen Fachpersonal immer wieder vor große Herausforderungen in der Wundversorgung.

Fortbildungen können vertiefende Informationen zu Ursachen, Entstehung sowie Diagnostik von chronischen Wunden vermitteln und zeigen verschiedene Versorgungsmöglichkeiten auf. DRACO bietet eine Reihe an unterschiedlichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an: