Versorgung schwieriger Körperstellen

Eine Wundauflage muss an den verletzen Körperteil angepasst werden - auch wenn die Wundregion schwer zugänglich und eine Fixierung des Wundverbandes mühevoll ist.

„Schwierige Körperstellen“ sind aufgrund ihrer anatomischen Region oder Struktur schwer zu versorgen. Beispiele sind Wunden an einem viel beanspruchten Gelenk oder einem konischen Körperteil wie dem Finger. Die Hautfalten unter den Achseln oder der Brust sind besonders gefährdet für die Entstehung einer irritativen Kontaktdermatitis (Intertrigo). Ein Dekubitus kann sich häufig an Schulterblättern, Hüften, Fersen und dem Gesäß von immobilen Personen entwickeln.

Das Fixieren von Wundauflagen an diesen „schwierigen Körperstellen“ bedarf aufgrund der besonderen Begebenheiten etwas Kreativität und Übung. Spezielle Wundauflagen und Fixiertechniken erleichtern das passgerechte Auf- und Anbringen der Wundversorgungsprodukte.

Optimale Versorgung schwieriger Körperstellen

Fachgerechte Wundauflagen und -fixierungen sitzen faltenlos, schnüren nicht ein und behindern bestenfalls die Gelenkbewegung nicht. Locker sitzende Wundauflagen verursachen mechanische Reize auf der Wunde und verzögern die Wundheilung.

Es gibt eine Reihe von gebrauchsfertigen Wundauflagen, die sich in ihrer Form „schwierigen“ Körperstellen wie Zehen, Finger, Kopf und Ferse anpassen. Wenn keine anatomisch geformten Wundauflagen zur Verfügung stehen, ermöglicht das Zuschneiden einer „Standard-Wundauflage“ ein passgerechtes Aufbringen. Beim Zuschneiden der Materialien ist es wichtig, nur sterile Instrumente und für einen Zuschnitt geeignete Wundauflagen zu verwenden.

Häufige Ursachen für Verletzungen, Hautveränderungen und -krankheiten an schwierigen Körperstellen sind Unfälle, Druck, Feuchtigkeit oder Reibung.

Die richtige Wahl von Fixierverbänden und Binden

Zur Wundauflagenfixierung stehen eine Vielzahl moderner Fixierhilfen zur Verfügung:

- Elastische Fixierbinden lassen sich schnell und unkompliziert anbringen. Sie eignen sich hervorragend zum Fixieren von Wundauflagen an Gelenken oder konischen und runden Körperteilen.

- Selbstklebende Fixiervliese ermöglichen eine zuverlässige und rutschfeste Verbandfixierung. Aufgrund ihrer Dehnbarkeit und Elastizität fixieren sie Wundauflagen auch an schwierigen Körperstellen optimal. Die vollflächige Fixierung bietet einen hohen Tragekomfort.

- Schlauch- und Stülpverbände ermöglichen eine einfache und zeitsparende Verbandfixierung. Durch Dehnen lässt sich der Schlauch weiten und durch Ziehen in Längsrichtung wieder verengen. Aufgrund dieses Wechselspiels passt sich der Schlauchverband allen Körperteilen glatt und faltenlos an. Auch bei starker mechanischer Beanspruchung lockert der Verband nicht.

- Grobmaschige Netzverbände lassen sich insbesondere in Querrichtung gut dehnen und können an jeder beliebigen Stelle und in jede Richtung eingeschnitten werden, ohne dass Laufmaschen entstehen oder Schnittstellen einreißen.

Tipps zur Verbandtechnik mit Fixierbinden

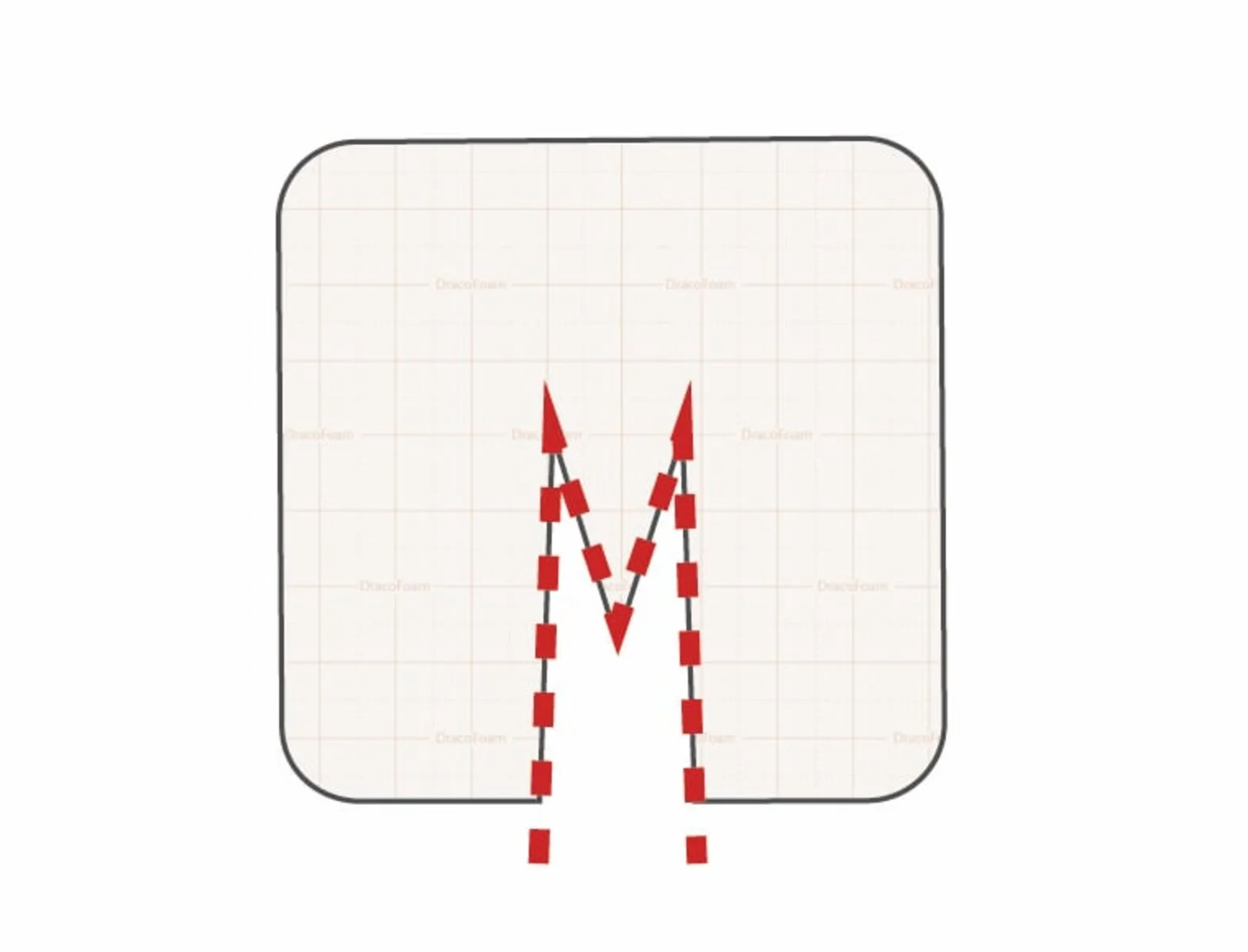

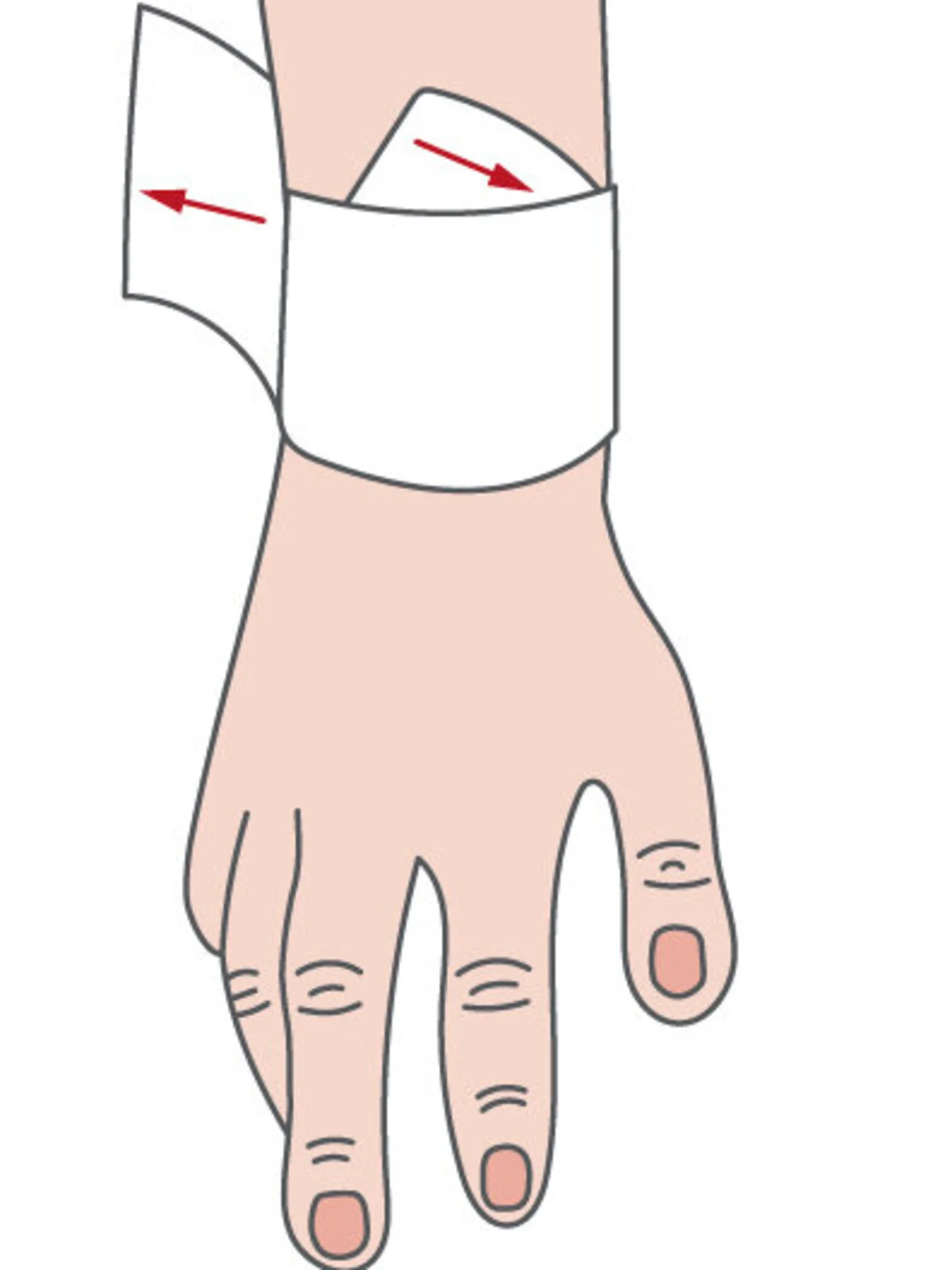

Binden richtig anlegen:

- Der aufgerollte Bindenteil befindet sich oben und weist nach außen (siehe Abbildung).

- Fixierrichtung: Meist wird der Bindenverband von links nach rechts und herzwärts angebracht. Der herzwärts gewickelte Verband wird auch als aufsteigend – ascendens – bezeichnet. Er führt beispielsweise von der Hand zum Ellenbogen.

- Die Bindenbreite sollte den Durchmesser des zu versorgenden Körperteils besitzen

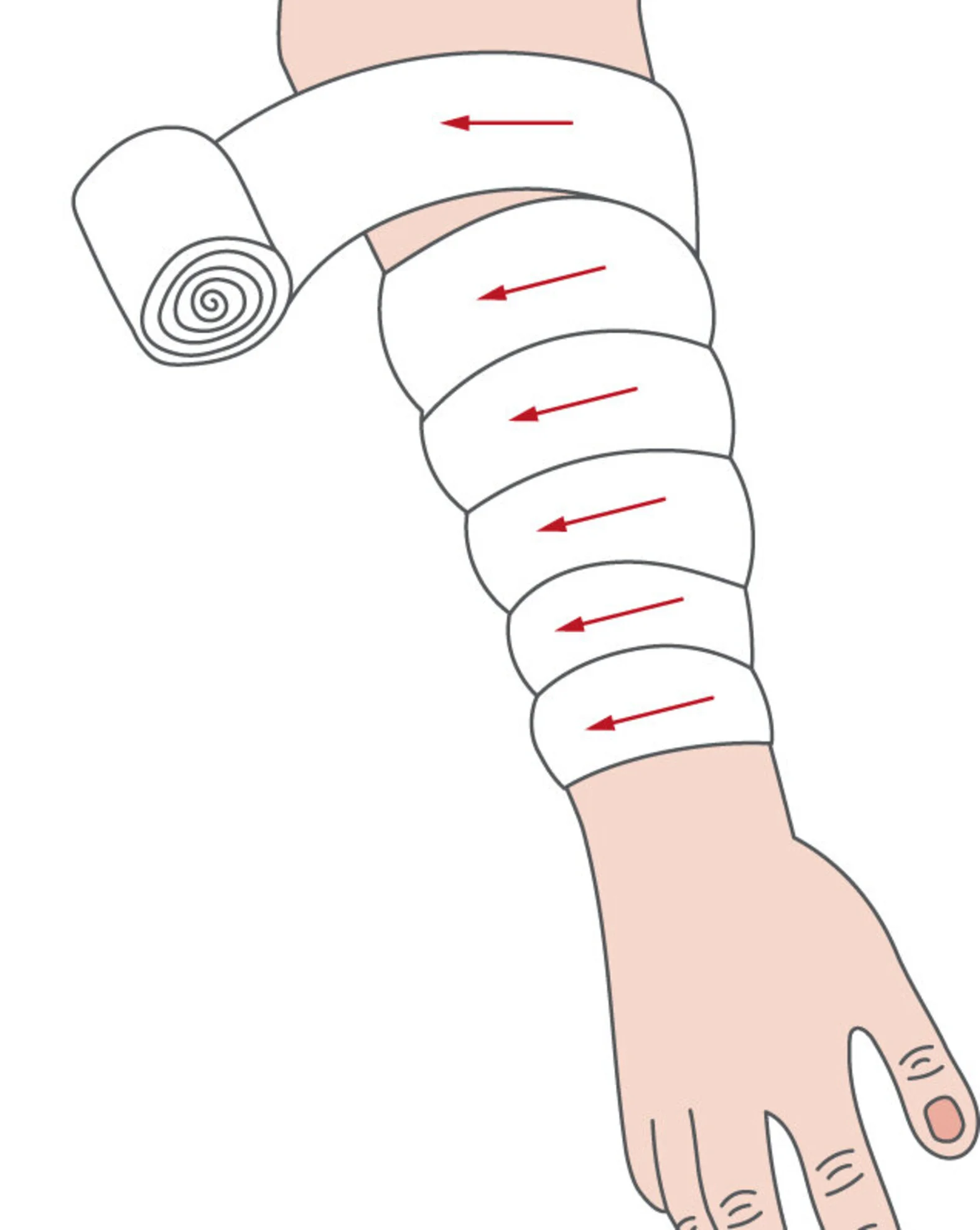

Schraubengang/Spiralgang: Die einzelnen Bindengänge werden schraubenförmig übereinander gewickelt. Der Schraubengang eignet sich zur Versorgung größerer Körperregionen wie der Extremitäten.

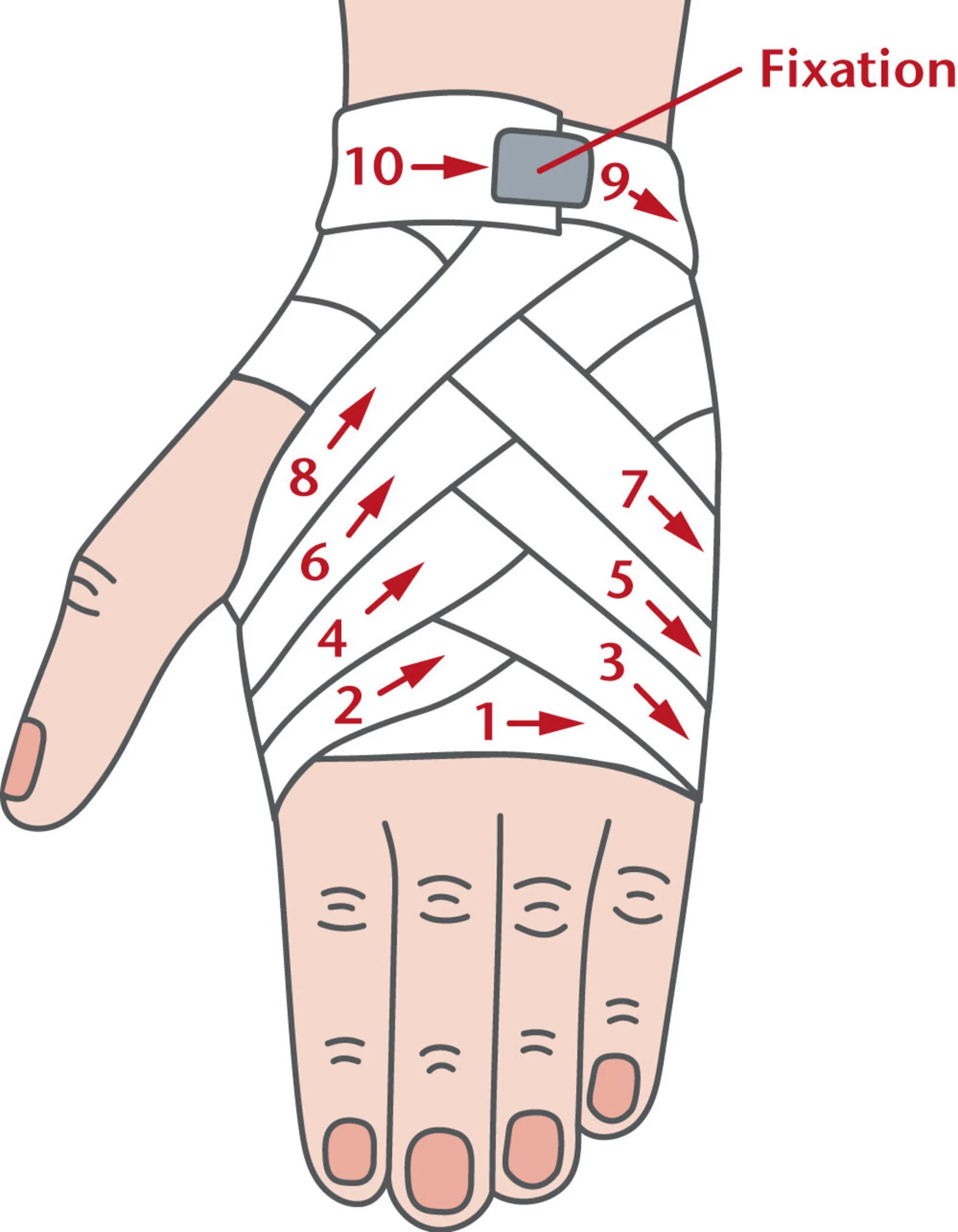

Achtergang: Mit dem Achtergang werden oft Hand- oder Fußgelenke versorgt. Namensgebend ist die achterförmige Kreuzung der einzelnen Bindengänge. Die Kreuzungsstelle der „8“ befindet sich an der Beugeseite des Gelenkes.

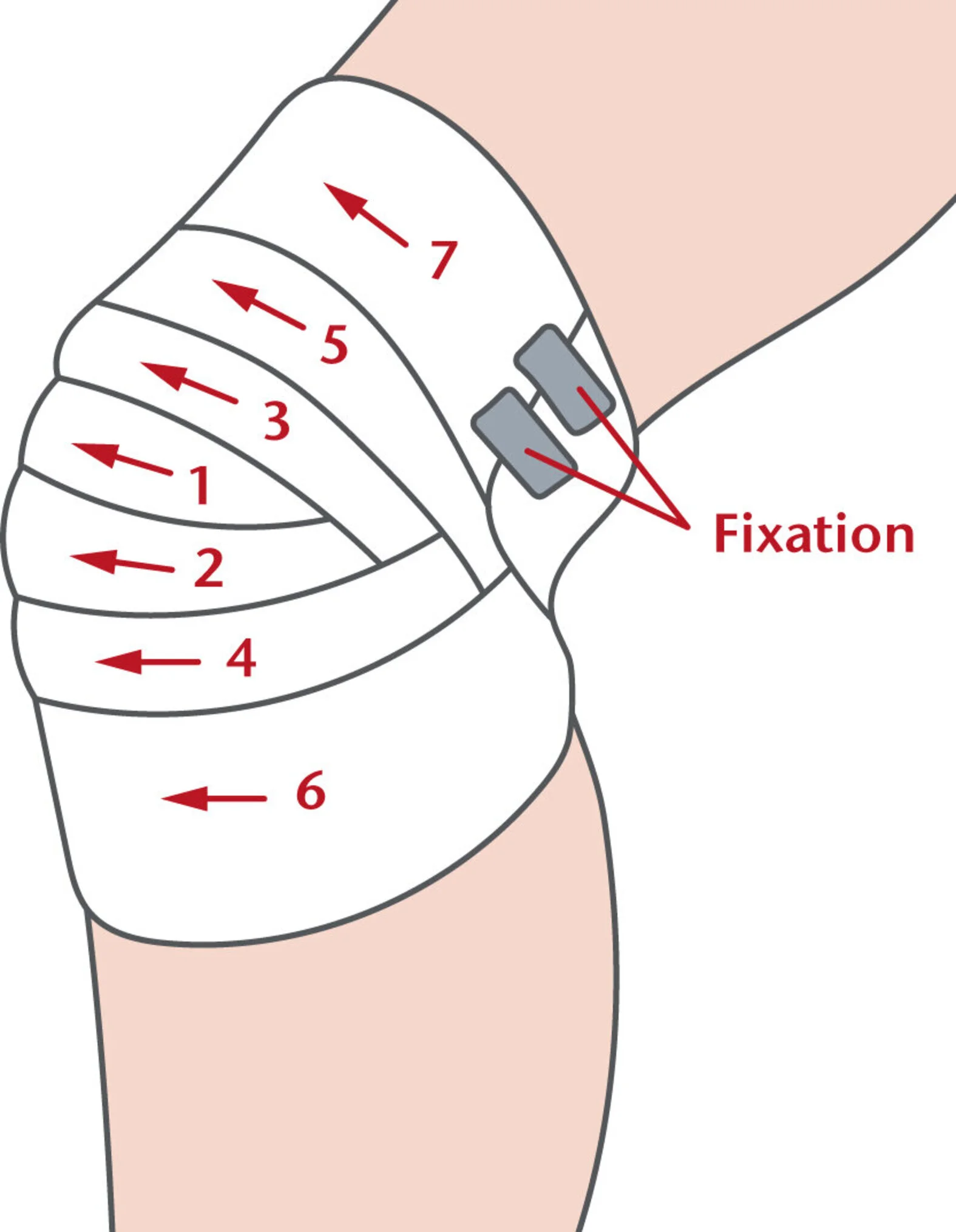

Schildkrötenverband am Ellenbogen oder Knie: Der Schildkrötenverband kann als Kompressions- und als Stützverband genutzt werden. Es handelt sich dabei um einen achtförmig angelegten Rollbindenverband, der über einer Wunde an Knie oder Ellenbogen eine dachziegelförmige Struktur bildet.

Wunden am Auge verbinden

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen oberflächlichen und perforierenden Augenverletzungen. Oberflächliche Verletzungen entstehen durch Prellungen, leicht zu entfernende Fremdkörper in Bindehaut oder Lidrand oder Beschädigungen der Augenlider. Sind Netzhaut, Hornhaut oder der Glaskörper betroffen, spricht man von perforierenden Augenschäden.

Oberflächliche Verletzungen am Auge heilen oft selbstständig ab. Fremdkörper können durch Umklappen des Lids meist problemlos entfernt werden. Bei leichten Verletzungen der Hornhaut oder Bindehaut kann ein Salbenverband angelegt werden. Dabei wird das Auge mit einer antibiotikahaltigen Salbe versorgt und mit einer Kompresse verbunden. Druck oder räumliche Einengung auf das Auge durch den Verband können Schäden provozieren und sollten vermieden werden.

Schwere perforierende Augenschäden werden operativ durch z. B. eine Hornhautverpflanzung, Laserbehandlung oder das Einsetzen einer Kunstlinse behandelt. Nach dem operativen Eingriff kann das Auge durch Augenpflaster vor eindringenden Keimen oder anderen äußeren Einflüssen geschützt werden. Der Fachhandel bietet diese speziell hergestellten selbstklebenden Pflasterverbände an, deren Form sich an das Auge anpasst.

Der sogenannte Uhrglasverband kommt eher selten bei Augenentzündungen oder Augenverschlussstörungen zum Einsatz. Dieser Verband besteht aus einer durchsichtigen Plexiglaskappe für das Auge. Die Kappe schont das Auge und schirmt es von der Umgebungsluft ab, damit es feucht bleibt. Der Patient kann durch das "Uhrglas" hindurchblicken und auch von außen lässt sich das Auge sehen.

Wunde am Steißbein, Gesäß oder Analfalte verbinden

Der Sakraldekubitus zählt zu den bedeutendsten chronischen Wunden an Steißbein und Gesäß. In der modernen Dekubitus-Versorgung dominieren Schaumstoffauflagen. Sie nehmen große Mengen an Wundsekret und gelöste Wundbeläge auf und halten das feuchte Milieu der Wunde aufrecht. Allerdings bieten Druckgeschwüre am oberen Ende der Analfalte ungünstige anatomische Bedingungen für die Auflagenfixierung. Zusätzlich erfordern starkes Schwitzen oder eine Kontamination mit Ausscheidungen einen häufigen Wechsel der Auflagen. Speziell geformte Sacrum- oder Sacral-Wundauflagen besitzen eine an die Anatomie angepasste Form und einen breiten Kleberand, sodass sie eine bedarfsgerechte Dekubitus-Versorgung in der Gesäßregion ermöglichen.

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Schaumstoffverbänden mit abgeflachten Kleberändern. Die Ränder der Wundauflagen könnten zusätzlich mit Transparentfolien oder Rollenpflastern fixiert werden, sofern die Hautbeschaffenheit dies zulässt. Dabei ist es wichtig, nie die gesamte Wundauflage mit Folien zu überkleben, damit der Gasaustausch ungehindert stattfinden kann.

Eine verstärkte Haftung und Wundrandschutz kann erzielt werden, wenn die Wunde zunächst mit Streifen einer semipermeablen Transparentfolie umklebt und darauf der Verband angebracht wird. Dadurch haften die Klebeflächen der Wundauflage auf der Folie und nicht auf der Haut. Eine abschließende Fixierung der Wundabdeckung mit Transparentfolie sorgt für zusätzlichen Halt.

Wunde am Finger verbinden

Kleine Schürf- und Schnittwunden an den Fingern lassen sich schnell und einfach durch Pflaster und Wundschnellverbände versorgen. Spezielle Fingerverbände (z. B. DracoPlast classicFingerverband) verfügen über eine extra-lange Klebefläche zur sicheren Fixierung am Finger, Zeh und an kleinen Gelenken. Pflaster in Schmetterlingsform (z. B. DracoPlast waterproof Fingerkuppen-Verband) sind ideal für die Erstversorgung kleiner Wunden an den Fingerkuppen.

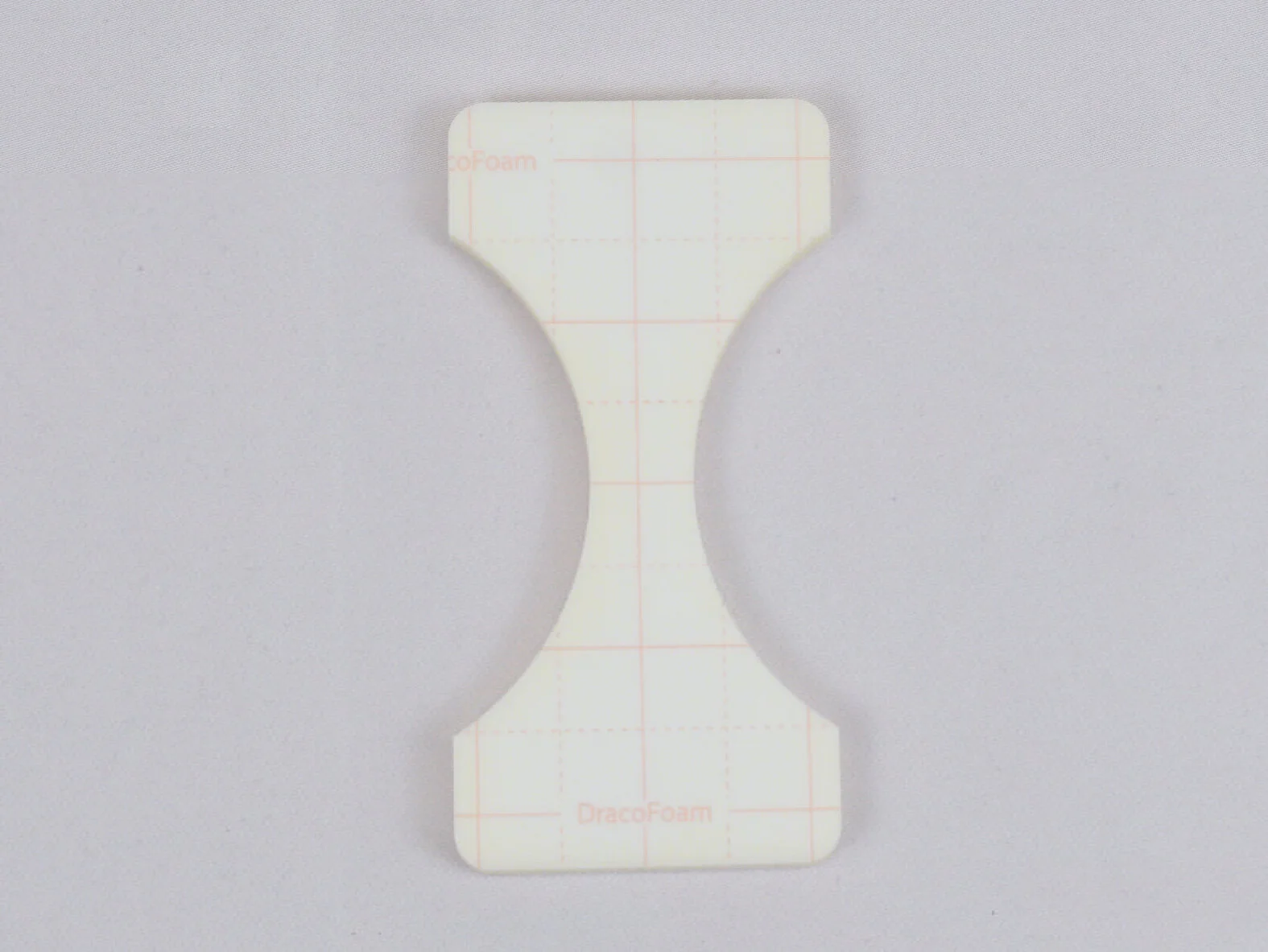

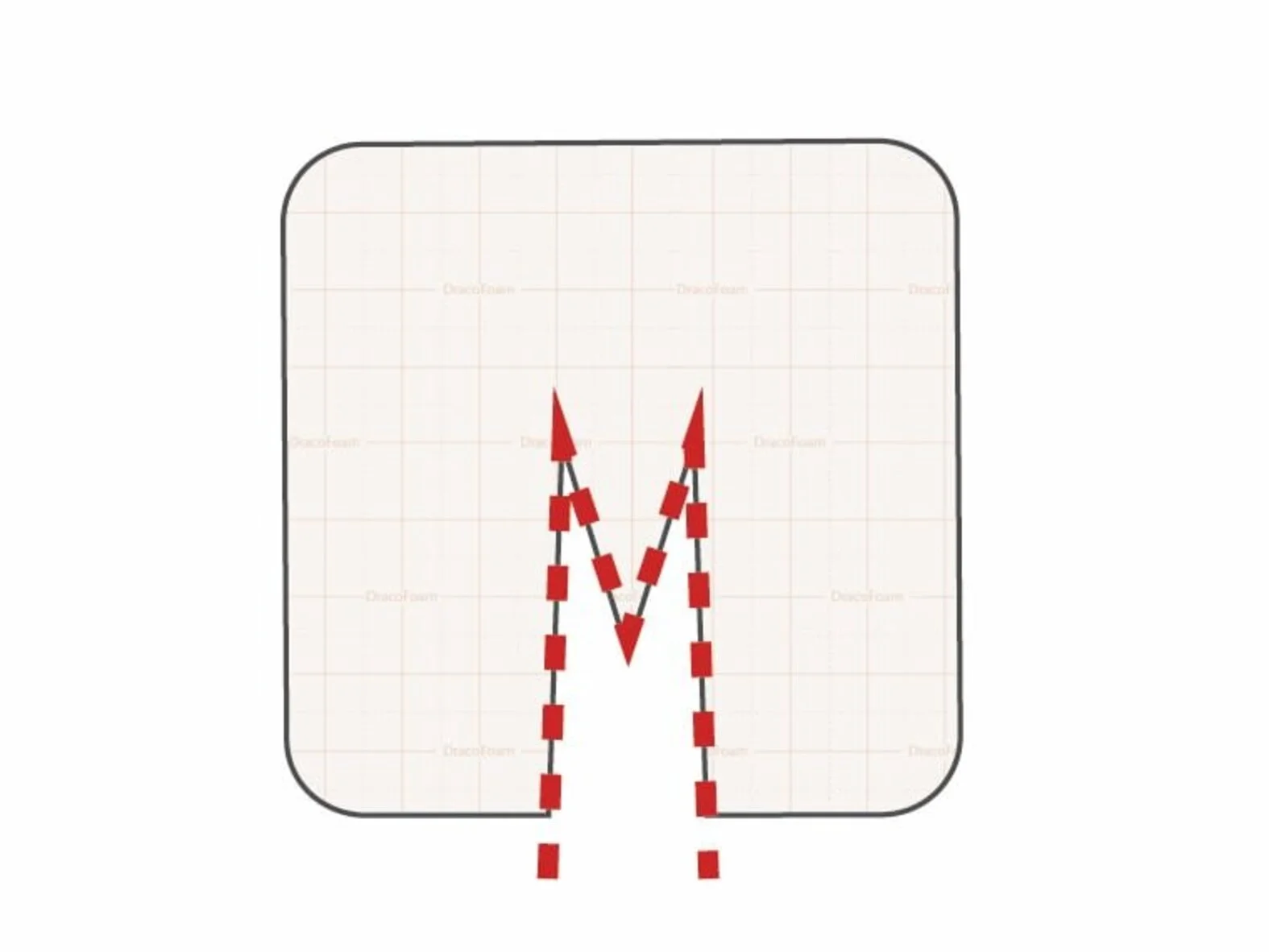

Für Wunden an den Fingerzwischenräumen oder Fingergelenken eignen sich speziell zugeschnittene Schaumstoffwundauflagen (Handschuh-Zuschnitt, siehe Abbildung).

Wunde am Zeh und den Zehenzwischenräumen verbinden

Wunden am Zeh können durch spezielle Zehenkappen versorgt werden. Die DracoFoam Zehenkappe besteht aus nicht-haftendem Schaumstoff und nimmt zuverlässig überschüssiges Exsudat bei optimaler Abdampfleistung auf. Sie ist in drei unterschiedlichen Umfängen erhältlich und kann für jede Zehengröße individuell zugeschnitten werden.

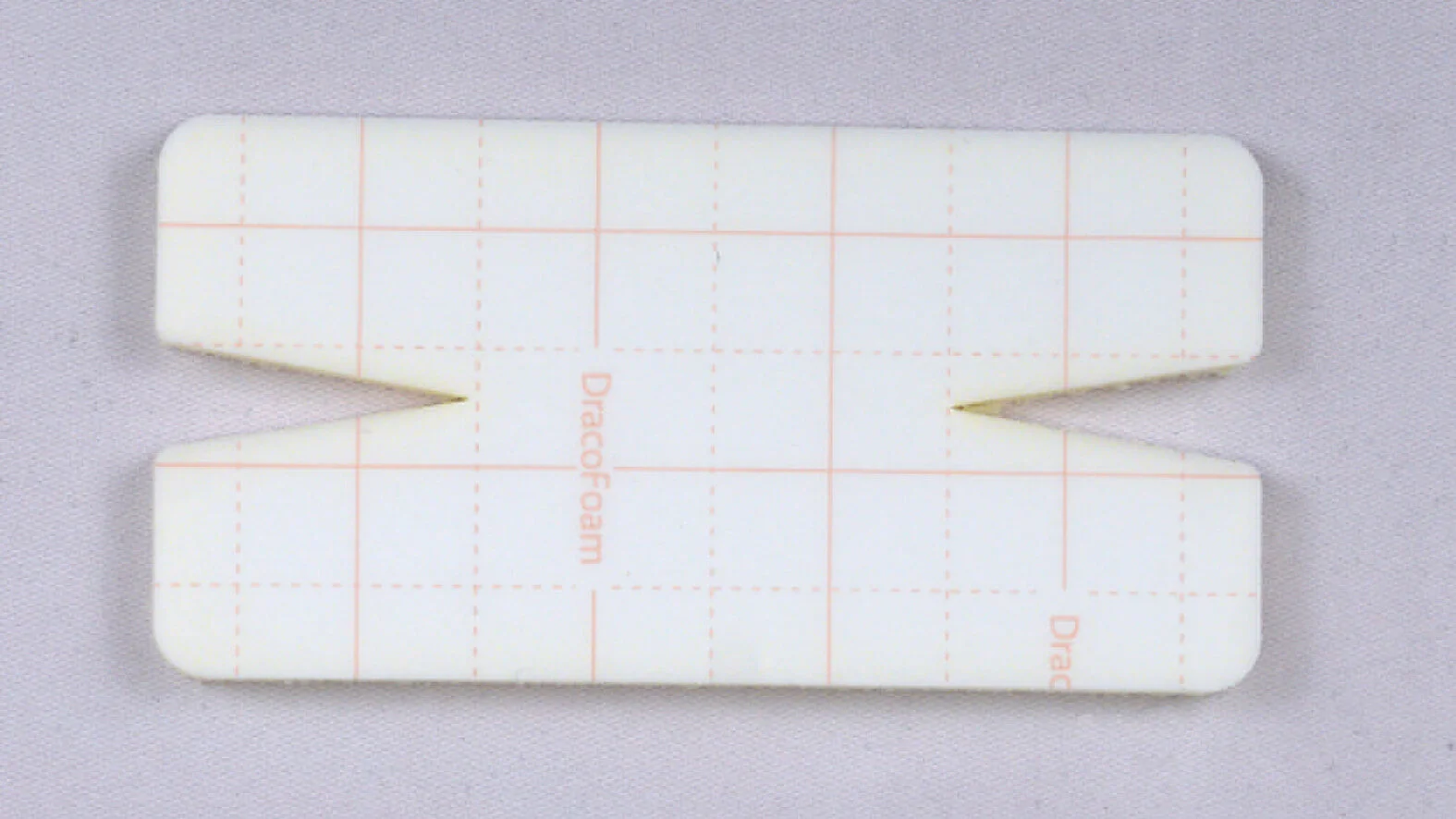

Speziell zugeschnittene Schaumstoffwundauflagen versorgen Wunden an Zehenzwischenräumen (siehe Abbildungen).

Wunde am Fuß verbinden

Zu den bedeutendsten Ursachen für Wunden an der Ferse gehören der Fersendekubitus, Ulcus cruris, das Diabetische Fußsyndrom, Blasen oder Schürfwunden.

Spezielle dreidimensionale Schaumstoffwundauflagen wie DracoFoam Ferse und DracoFoam Infekt Ferse erleichtern die Versorgung von Wunden an der Ferse. Durch ihre Form passen sich die Auflagen perfekt an die gewölbte Körperstelle an und lassen sich optimal mit elastischen Binden fixieren. Die idealfeuchten Wundauflagen eignen sich besonders für die Dekubitus-Versorgung. Für die Versorgung von Wunden an der Fußaußenseite oder am Fußballen können Schaumstoffwundauflagen individuell zugeschnitten werden (siehe Abbildungen).

Reibt oder drückt eine geschlossene Blase an der Ferse, verschaffen spezielle Blasenpflaster Linderung, indem sie die betroffene Stelle polstern und vor weiterer Druckbelastung schützen.

Wunde am Kehlkopf verbinden

Bei einem Kehlkopfkarzinom sowie bei Tumoren, die sich im Halsbereich ausdehnen, kann es zu einer Kehlkopfentfernung (Laryngektomie) kommen. In Folge sind Luftröhre und Speiseröhre vollständig anatomisch getrennt. Am unteren Hals endet jetzt ein neuer Atemweg in einer nach außen verlegten Luftröhre (Tracheostoma). In den ersten Zeit nach der Operation stabilisiert eine Kanüle das Tracheostoma.

Spezielle Trachealkompressen dienen der Versorgung des künstlichen Luftröhrenausgangs. Sie werden unter das Kanülenschild einer Trachealkanüle um die Tracheostoma-Öffnung herum aufgelegt. Die Kompressen nehmen Trachealsekrete auf und polstern das Kanülenschild ab. Druckstellen, Hautveränderungen und Entzündungen rund um das Tracheostoma werden dadurch vermindert. Bei Hautläsionen im Wundumgebungsbereich des Tracheostoma können auch spezielle Polyurethan (PU)-Schäume eingesetzt werden.

Ein Tracheostoma ist direkt nach der Operation als bedingt aseptische Wunde zu betrachten und sollte auch so behandelt werden. Keime, die in das Tracheostoma gelangen, haben nur einen kurzen Weg bis in die Lunge. Zudem fehlt die Filterfunktion der Nase. Es besteht das Risiko einer Lungenentzündung. Deshalb müssen Hygieneprinzipien, vor allem die Händedesinfektion, konsequent eingehalten werden. Beim Kompressenwechsel darf zudem keine Flüssigkeit in das Tracheostoma gelangen, da Aspirationsgefahr besteht. Ein Tracheostomaverbandswechsel wird einmal bis zu dreimal am Tag durchgeführt.

Wunde im Gesicht verbinden

Wunden im Gesichtsbereich treten sowohl als isolierte Haut- oder Schleimhautverletzung oder in Kombination mit Gesichts- und Zahnfrakturen auf. Aufgrund ihrer guten Durchblutung zählt die Mund-Kiefer-Gesichts-Region zu den Körperregionen mit einer überdurchschnittlich guten Heilungstendenz.

Platzwunden an Stirn, Lippe oder Kinn zählen zu den häufigsten Gesichtsverletzungen, die medizinisch versorgt werden müssen. Nachdem die Blutung gestillt und die Wunde gereinigt ist, werden kleinflächige Verletzungen mit sterilen Pflastern oder selbstklebenden Schaumstoffwundauflagen abgedeckt. Bei Verletzungen im Gesicht ist aus kosmetischen Gründen nur eine sehr sparsame Geweberesektion angebracht. Naht, Klammerpflaster oder Wundkleber eignen sich für einen Wundverschluss. Werden akute Gesichtsverletzungen nicht fachgerecht versorgt und nachbehandelt, können langfristig problematische Narben entstehen.

Groß- und oberflächliche Verletzungen im Gesicht, Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen können durch gebrauchsfertige Gesichtsmasken versorgt werden. Die Auflagen mit vorgestanzten Bereichen für Augen, Mund und Nase decken das komplette Gesicht ab. Lediglich die Atemöffnungen bleiben frei.

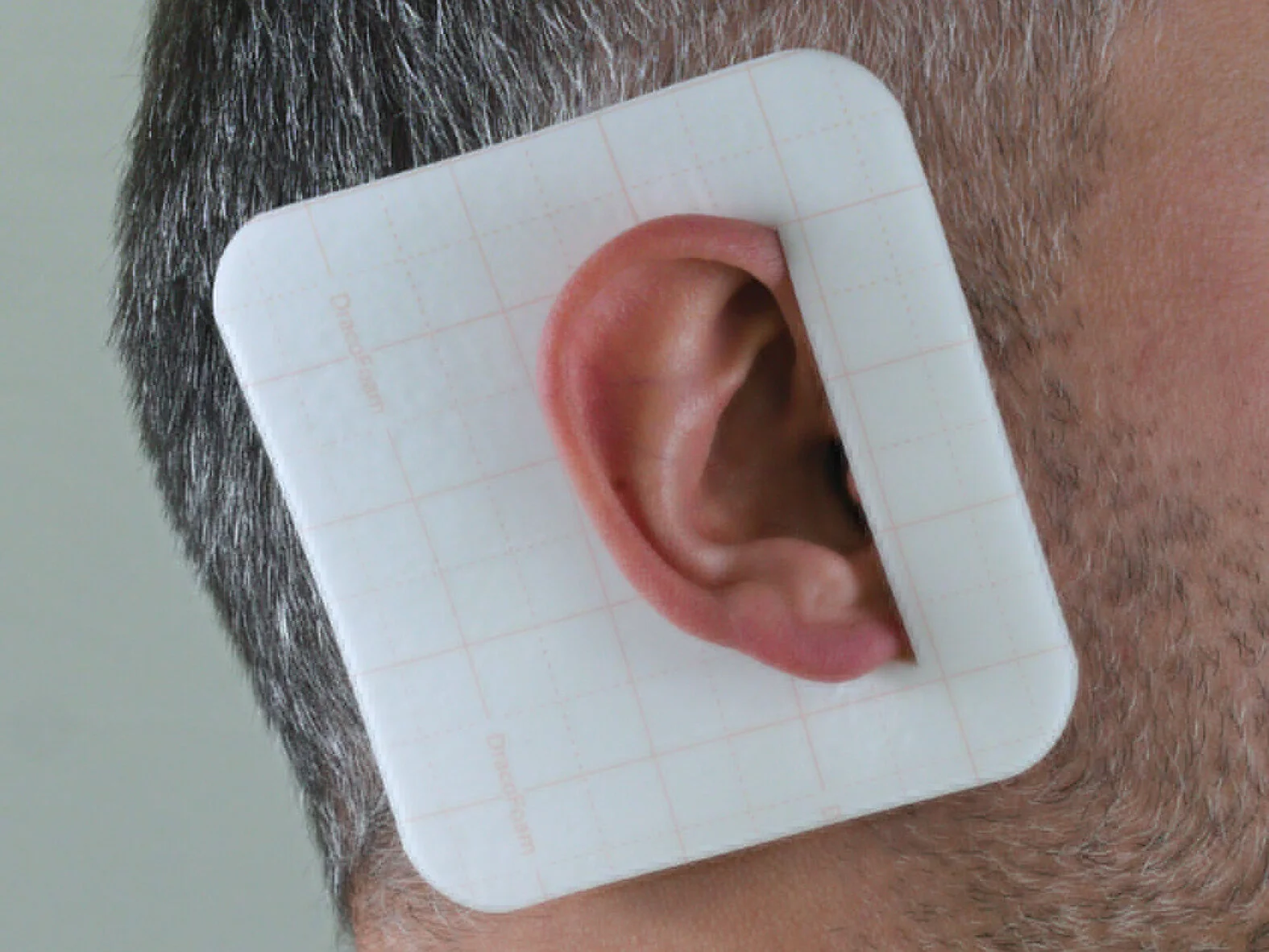

Wunde am Ohr verbinden

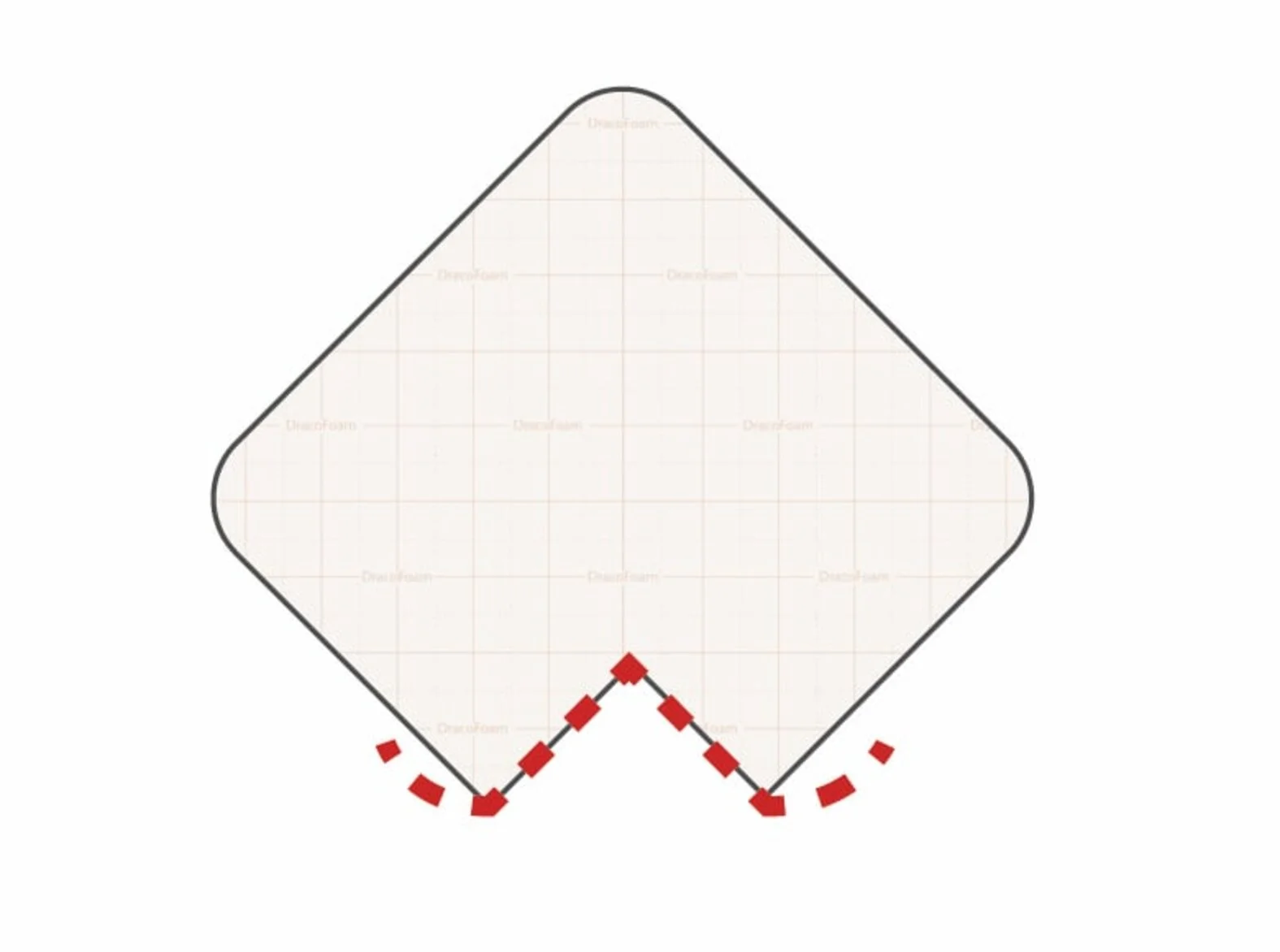

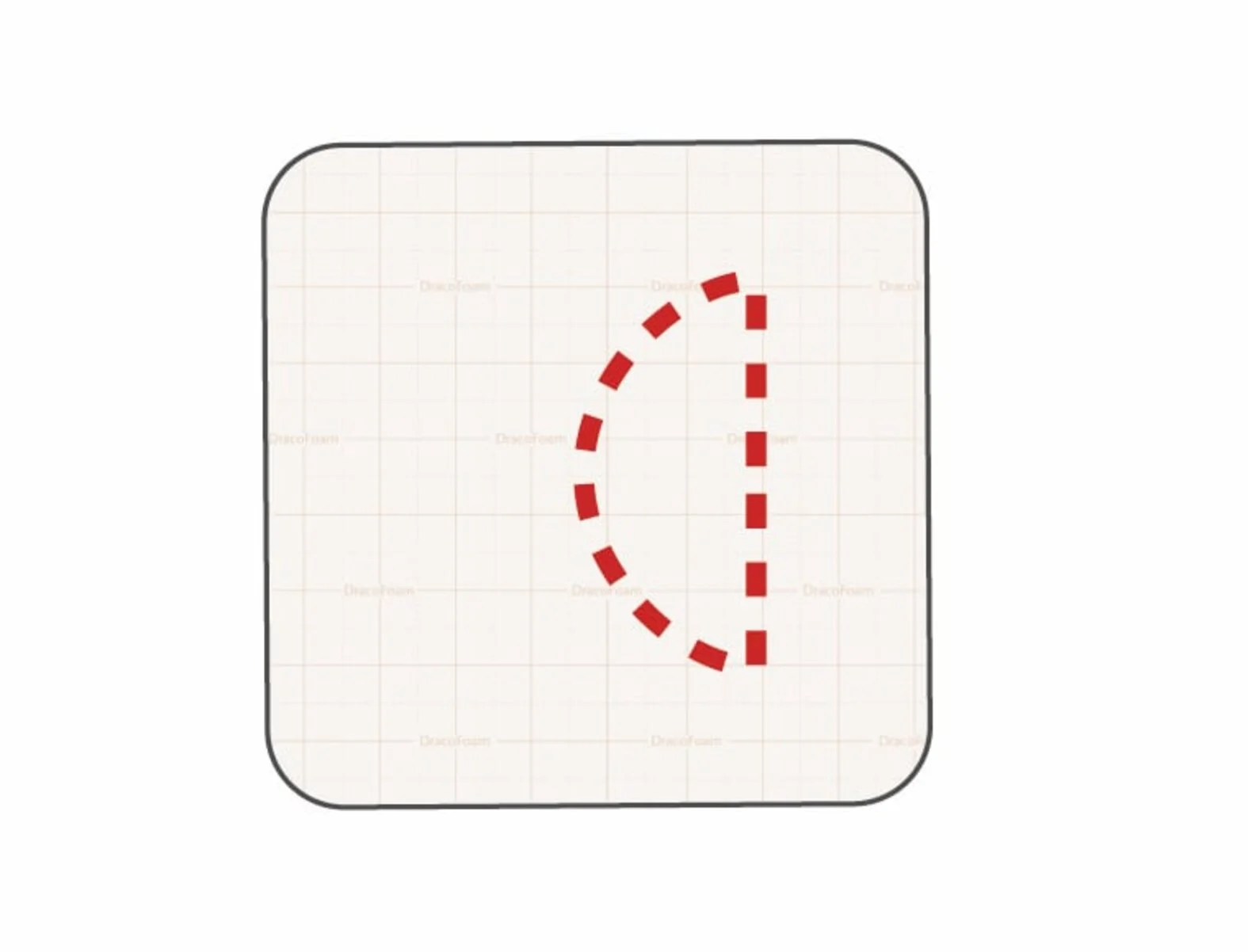

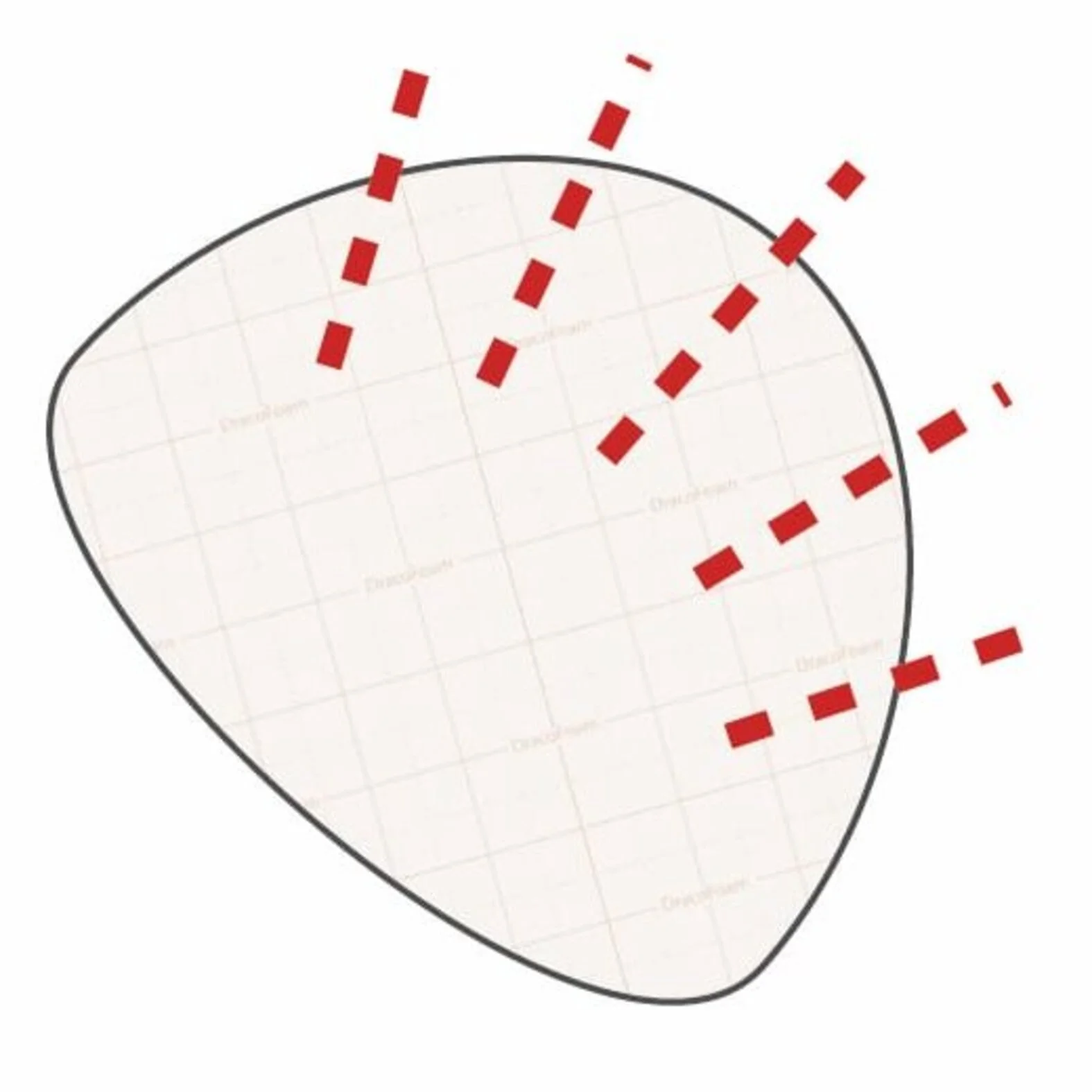

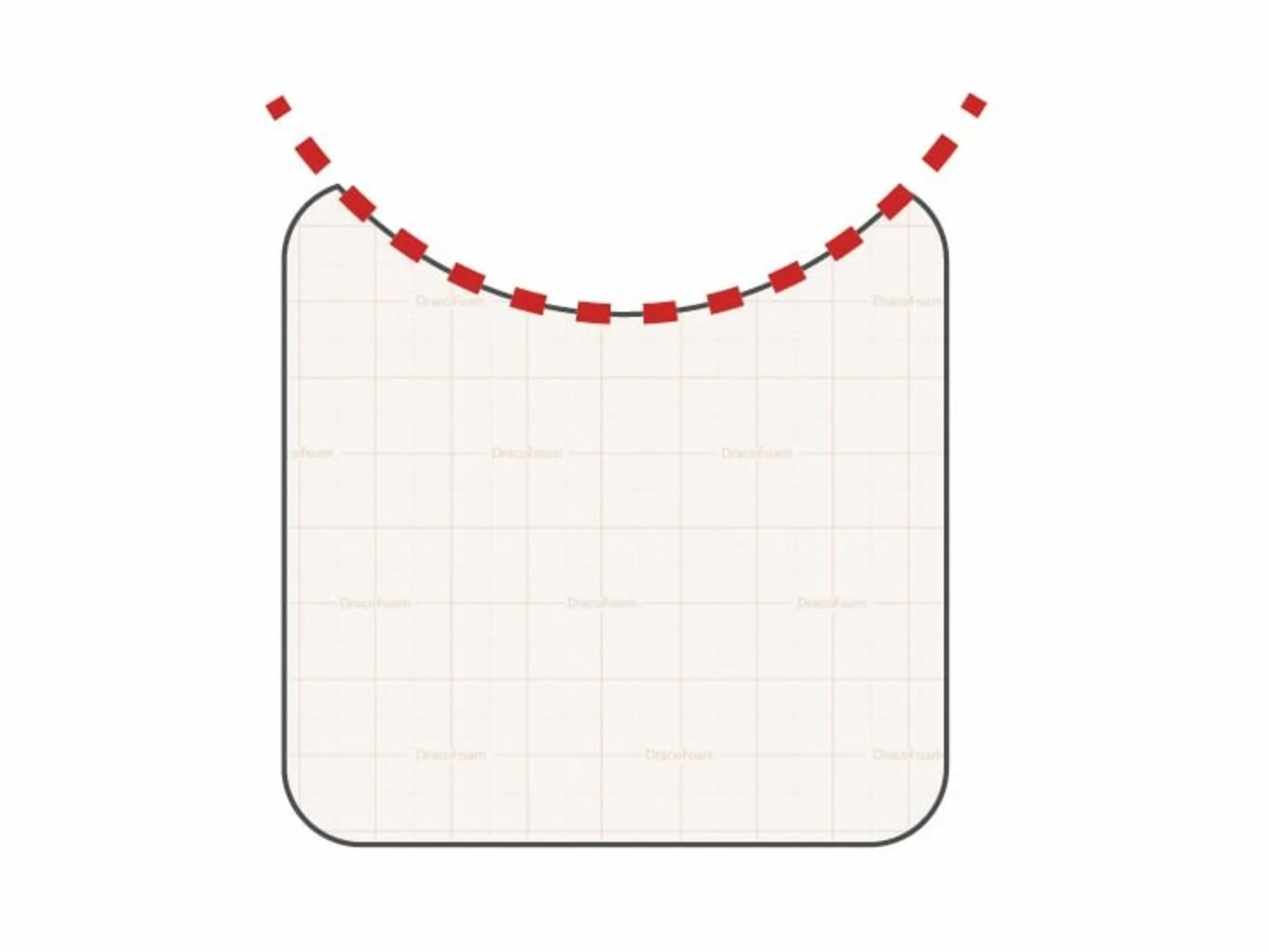

Wunden am Ohr gehen meist auf ein stumpfes Trauma oder eine Ohrenkorrektur bzw. Ohren-Operation zurück. Wie eine Wunde am Ohr zu verbinden ist, hängt von der Position der Wunde ab. Ohrkorrekturen und -operationen resultieren in Wunden hinter dem Ohrläppchen. Für die Versorgung von Wunden hinter dem Ohr eignen sich individuell zugeschnittene Schaumstoffwundauflage (Ohr-Zuschnitt, siehe Abbildung).

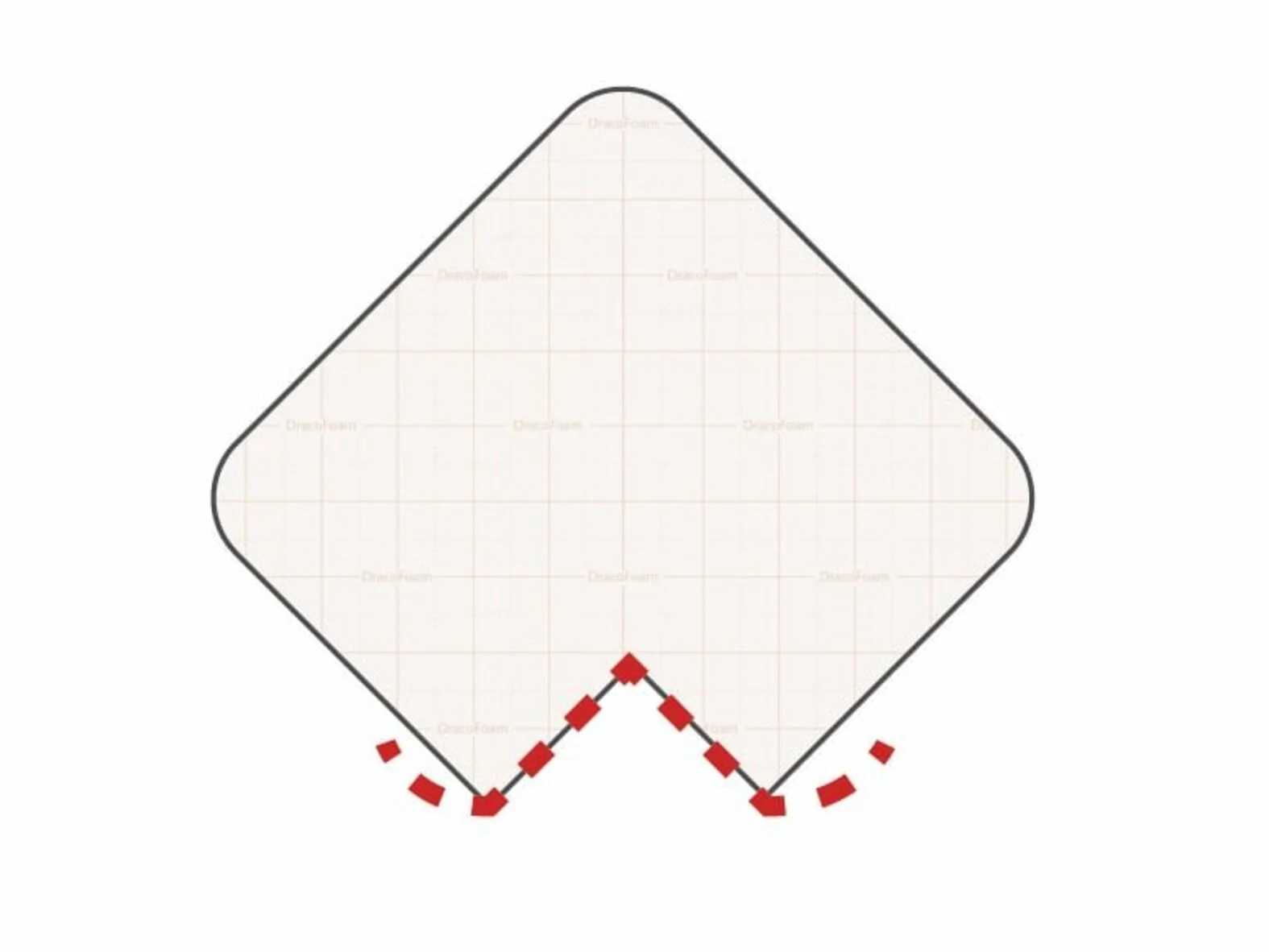

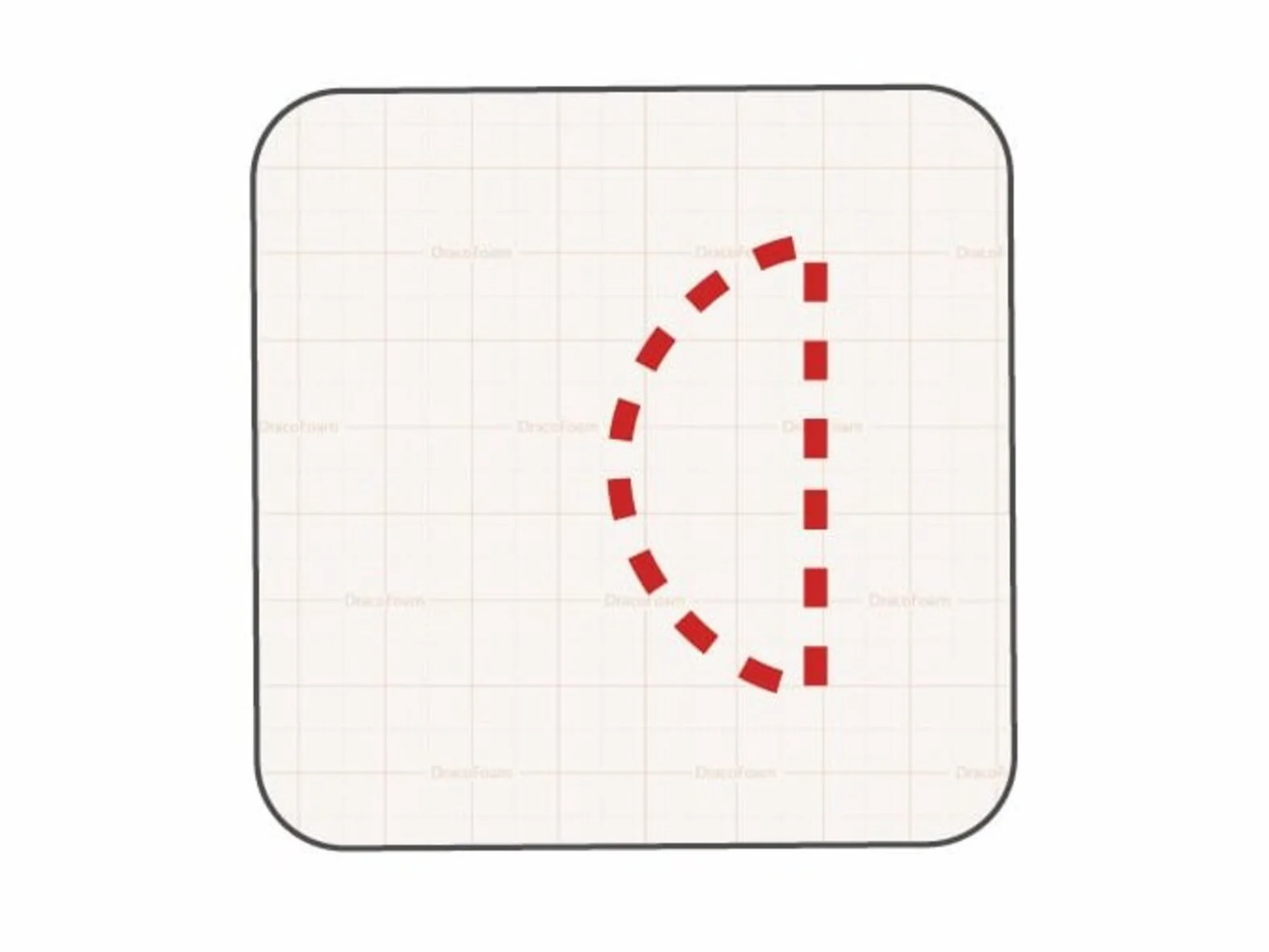

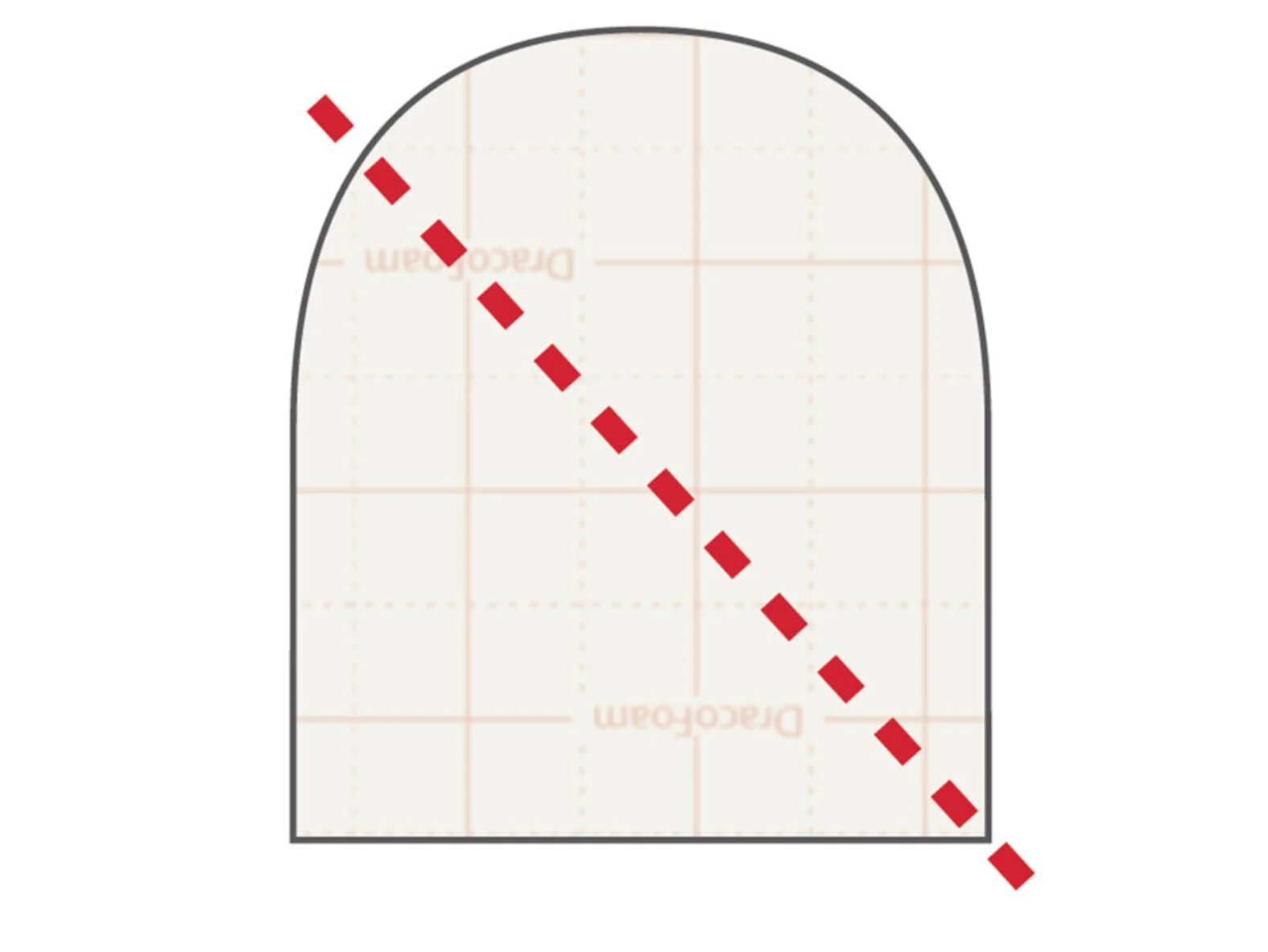

Eher selten ist ein Dekubitus die Ursache für eine Wunde am Ohr. Ein Dekubitus am Ohr bedeutet meist eine Wunde an der Ohrmuschel. Für die Dekubitusprophylaxe wird eine Schaumstoffwundauflage halbkreisförmig eingeschnitten. Das Ohr wird durch die Öffnung geführt, das Reststück auf das Ohr gelegt und das verbliebene Material der Wundauflage über dem Ohr gefaltet. Der Patient kann nun auf der Unterlage positioniert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die DracoFoam Zehenkappe groß diagonal durchzuschneiden und über das Ohr zu schieben (siehe Abbildung).

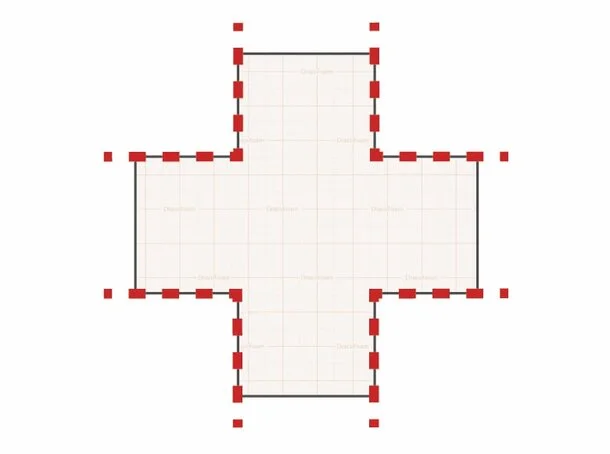

Wunde unter der Achsel verbinden

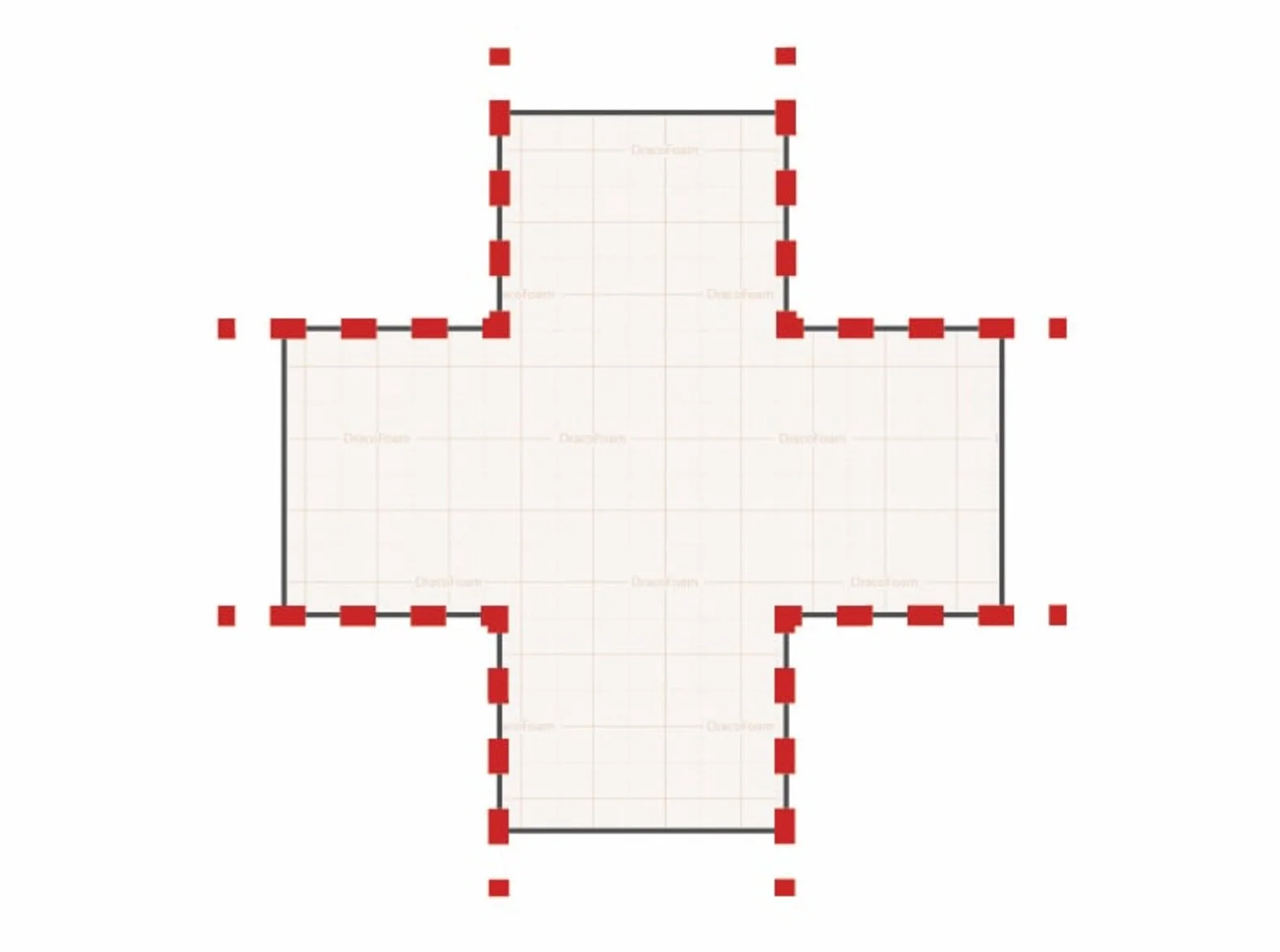

Chronische Hautentzündungen vor allem im Achsel- und Leistenbereich (Acne inversa) und intertriginöse Ekzeme (Intertrigo) treten besonders häufig unter den Achseln auf. Wunden unter den Achseln können durch kreuzförmig zugeschnittene Wundauflagen versorgt werden (siehe Abbildung).

Wunde unter der Brust versorgen

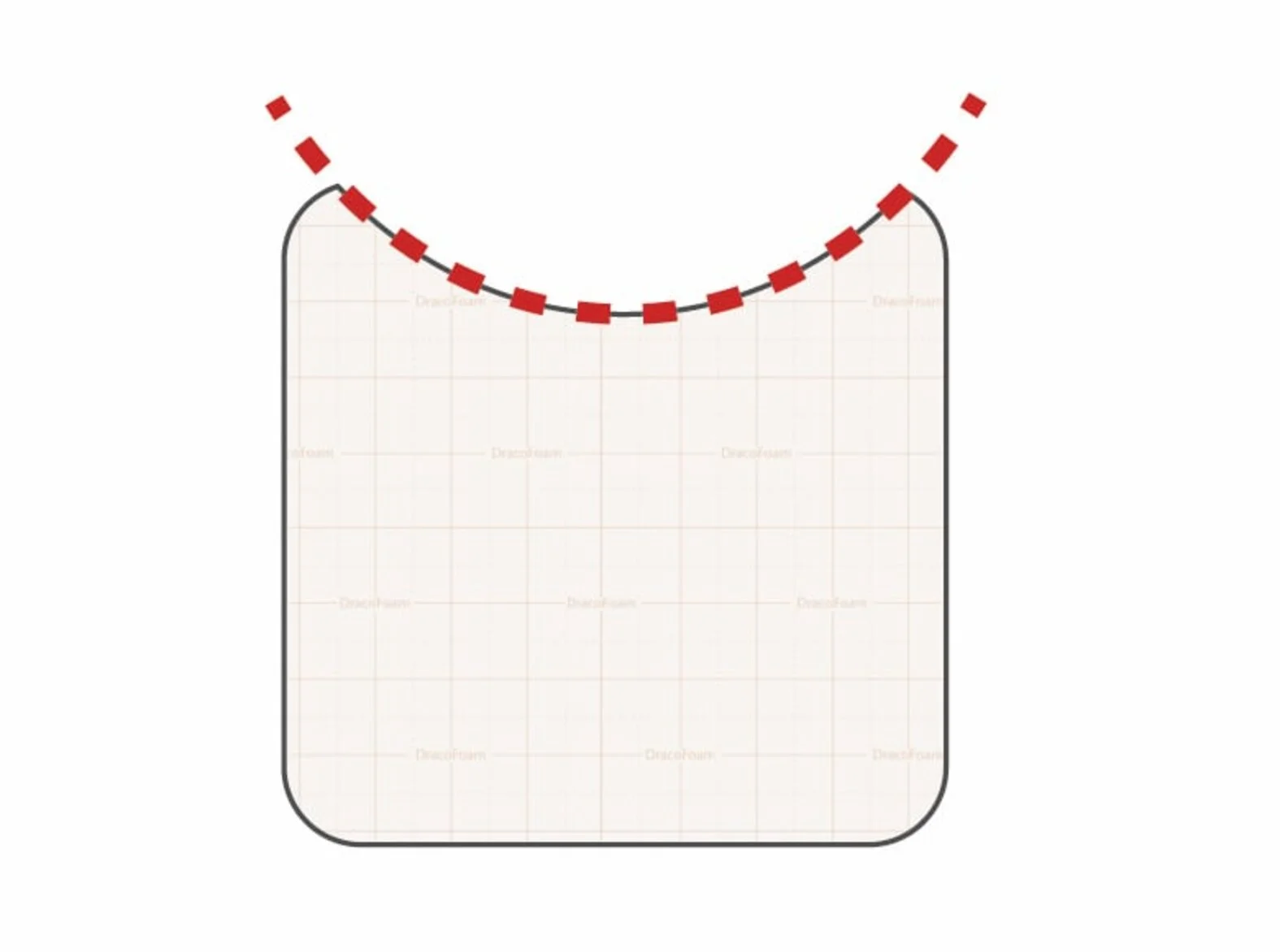

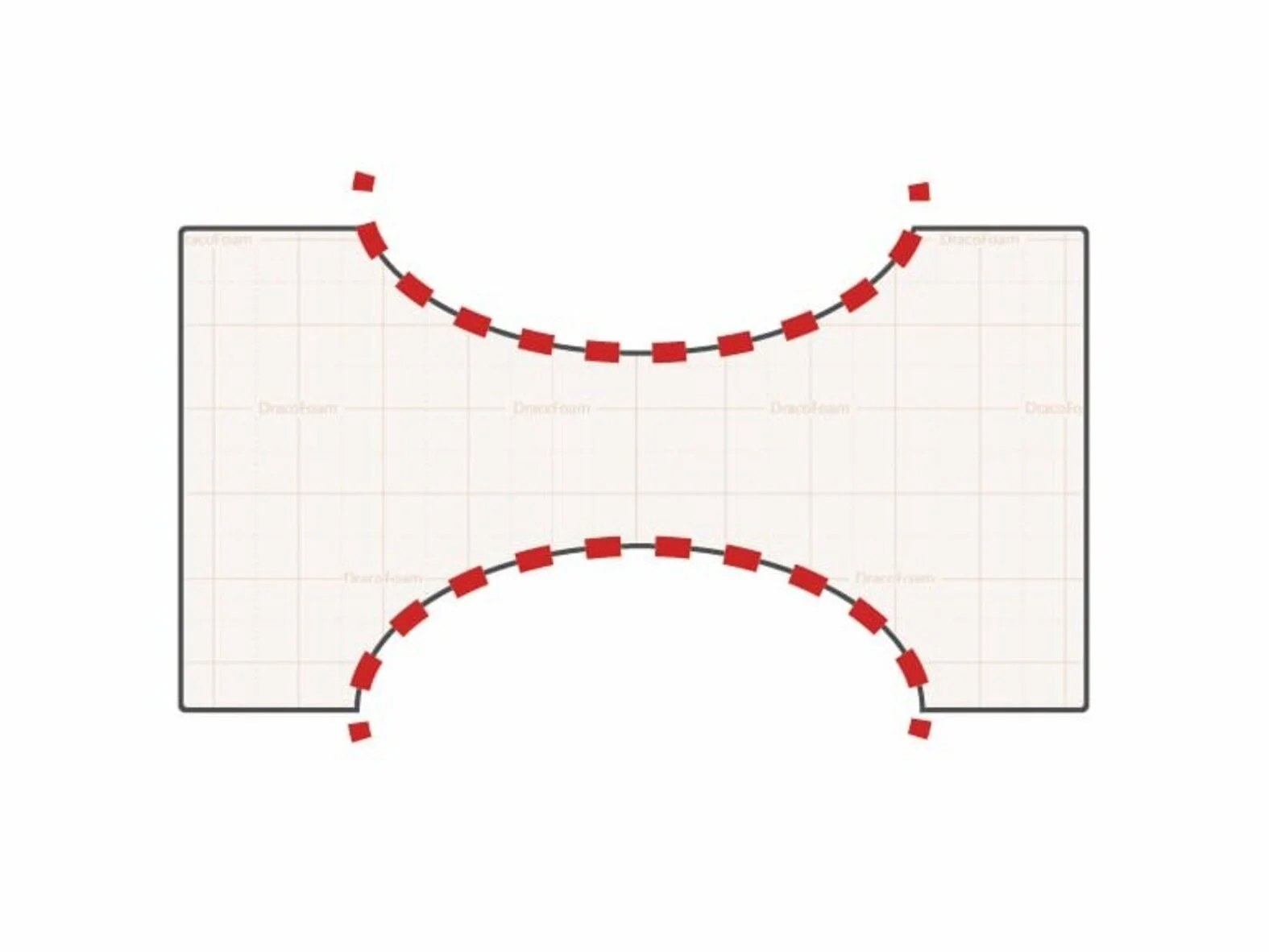

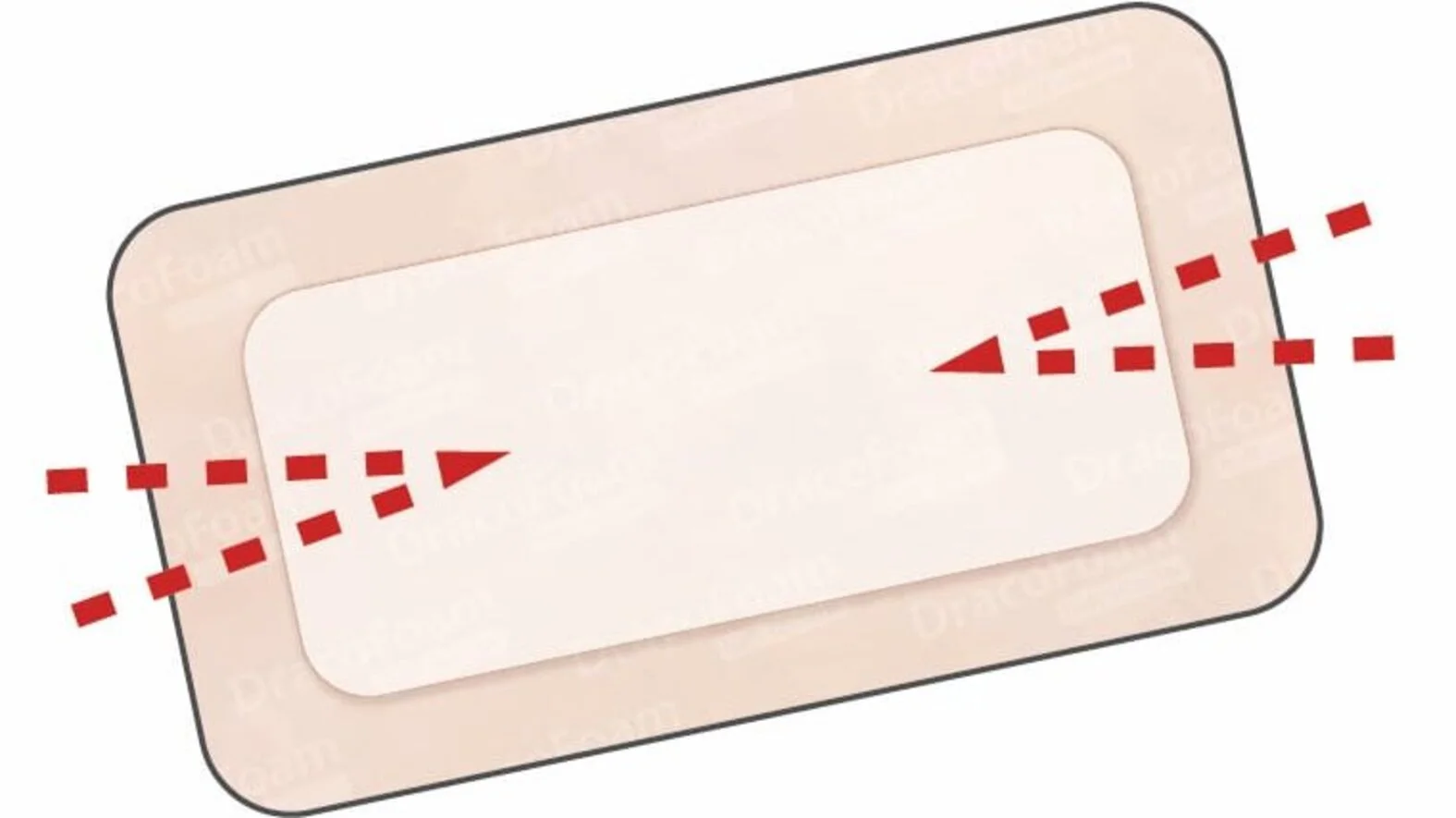

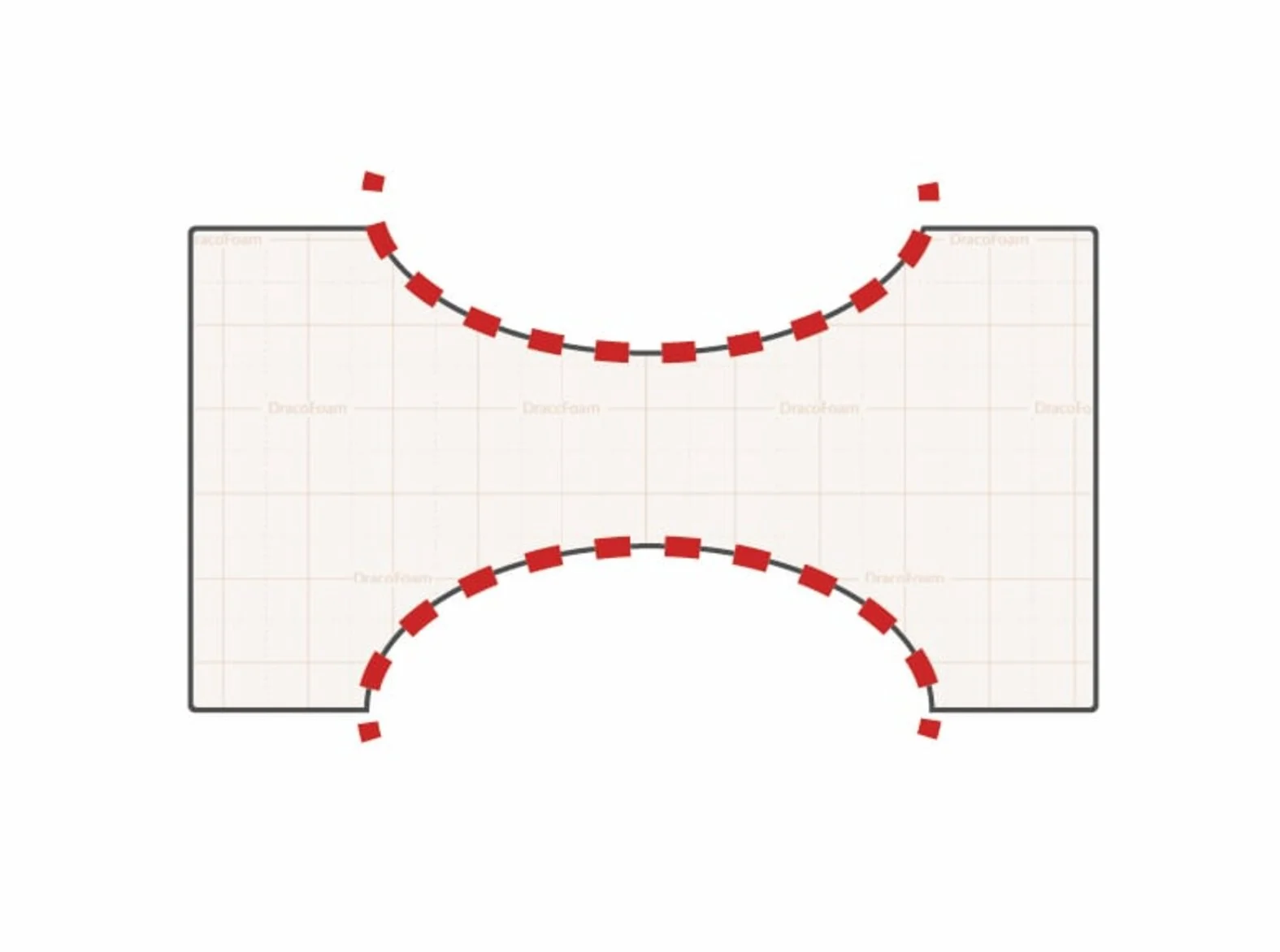

Die Hautfalten unterhalb der weiblichen Brust sind anfällig für Intertrigo und Dekubitus. Rechteckige Wundauflage können individuell zugeschnitten und passgenau unter der Brust fixiert werden (siehe Abbildung). Dafür aus einer rechteckigen Wundauflage (z.B. DracoFoam 10 cm x 20 cm) zwei schmale, etwa 4 cm tiefe Dreiecke aus der kurzen Seite ausschneiden. Brust anheben und die Wundauflage mit der langen Seite unter der Brust applizieren. Einschnitte tiefer ansetzen, falls eine höhere Flexibilität erforderlich ist.

Kanülen- und Katheterfixierung

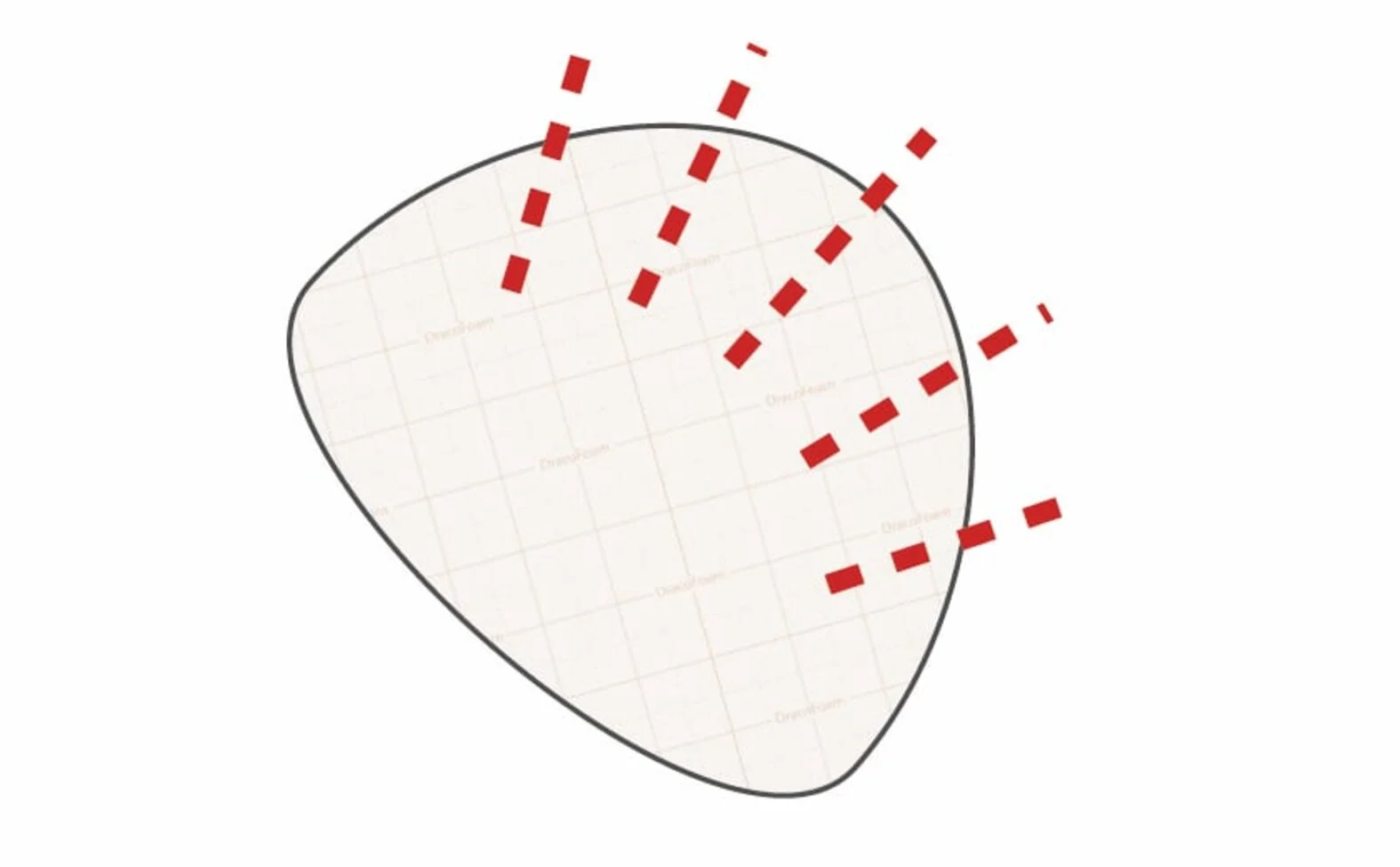

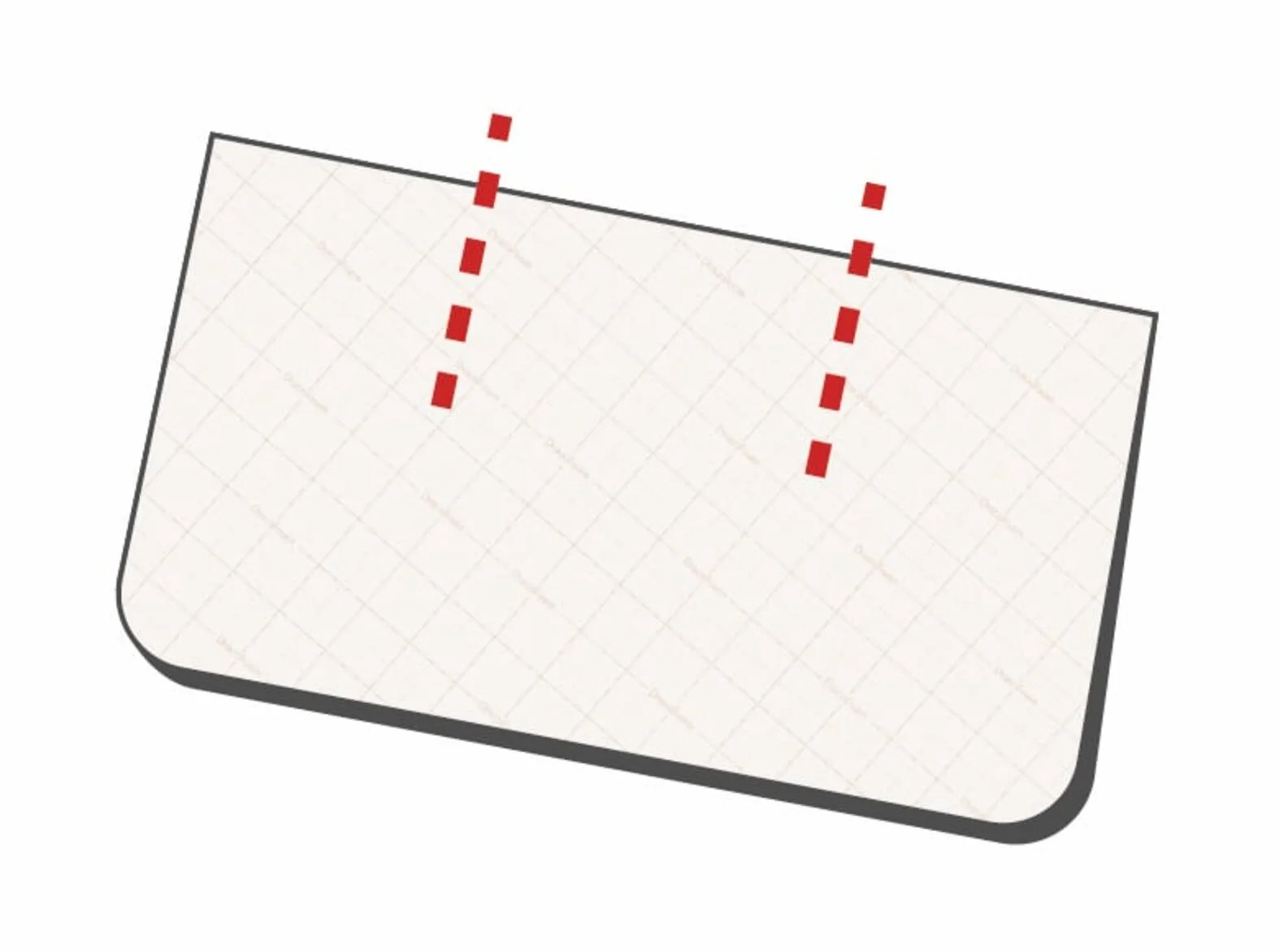

Der Handel bietet gebrauchsfertige, vorgeformte Auflagen zur Kanülen- und Katheterfixierung an. Durch den Zuschnitt einer Standard-Schaumstoffwundauflage können Kanülen und Katheter ebenfalls passgerecht angebracht werden (Abbildung).

Videoblog: Schnittmuster für schwierige Körperstellen

Bei Start des Videos werden Informationen an YouTube/Google übermittelt. Mehr hierzu unter: Google Datenschutzerklärung.

Videoblog: Binde ist nicht gleich Binde!

Bei Start des Videos werden Informationen an YouTube/Google übermittelt. Mehr hierzu unter: Google Datenschutzerklärung.

Schnittmuster-Übersicht für Wundauflagen

Der Zuschnitt einer „Standard-Wundauflage“ kann ein passgerechtes Aufbringen ermöglichen, wenn keine gebrauchsfertige Wundauflage zur Verfügung steht.

Es gibt eine Reihe von gebrauchsfertige Wundauflagen, die sich in ihrer Form „schwierigen“ Körperstellen wie Zehen, Finger, Kopf und Ferse anpassen. Wenn keine anatomisch geformten Wundauflagen zur Verfügung stehen, ermöglicht das Zuschneiden einer „Standard-Wundauflage“ ein passgerechtes Aufbringen.

Beim Zuschneiden der Materialien dürfen nur sterile Instrumente verwendet werden.